정책과 동향

인도 석유화학제품 시장 동향

작성자 : 편집부

2025-07-03 |

조회 : 1295

상품명 및 HS code

석유화학제품(Petrochemical Products)은 HS코드 271019에 속한다.

시장 동향

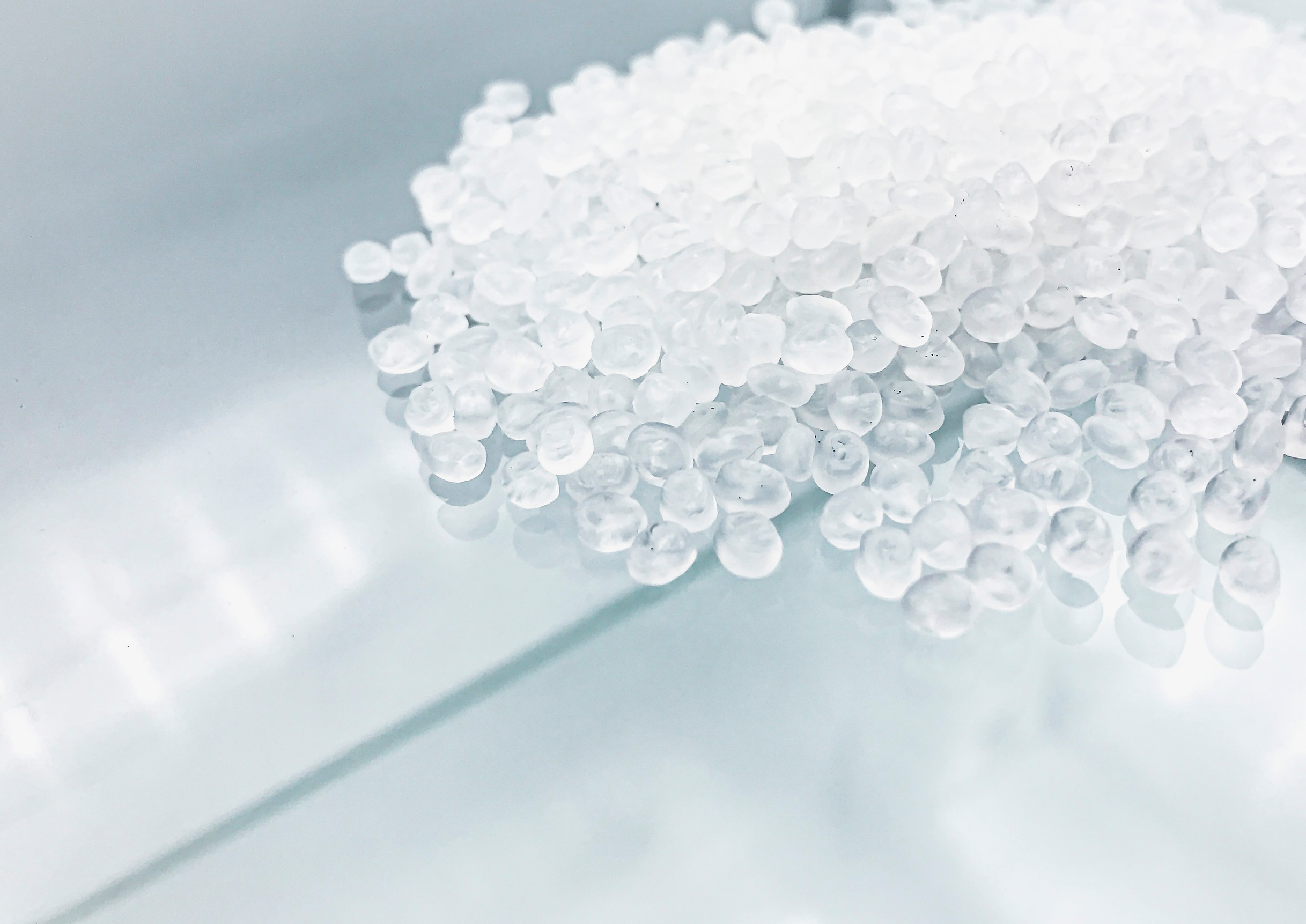

전 세계적으로 석유화학제품(Petrochemical Products)은 각종 산업재와 소비재 생산의 필수 원료로 사용되며, 그 중요성이 날로 증가하고 있다. 주로 천연가스와 석유에서 추출된 이들 화학제품은 고무, 플라스틱, 섬유, 화장품, 의약품 등 다방면에 활용되며, 글로벌 산업 전반에 핵심적인 기반 자원으로 기능하고 있다.

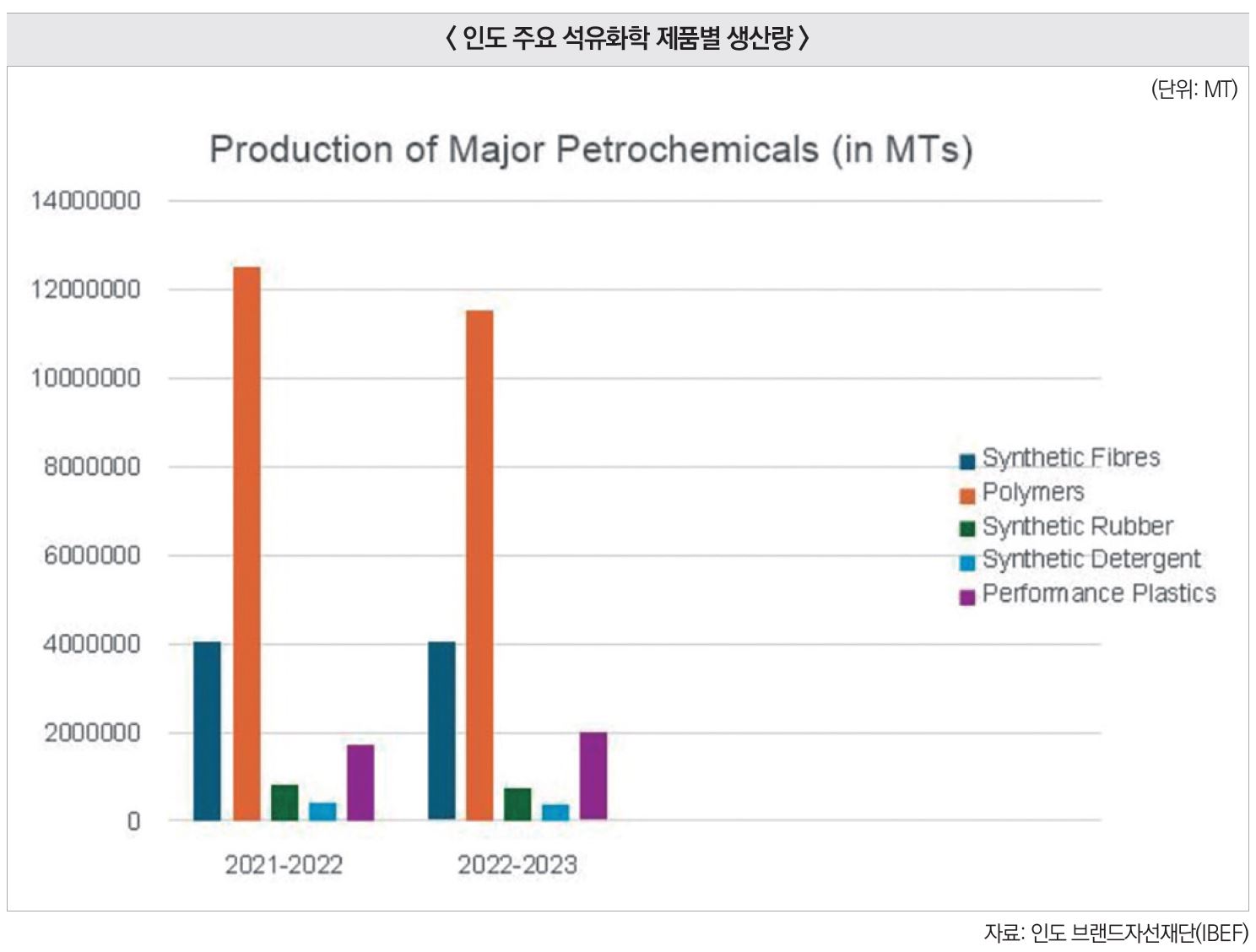

인도는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 석유화학 시장 중 하나로 꼽히며, 자국 내 대규모 석유화학 단지와 높은 소비 수요를 기반으로 산업 역량을 확대하고 있다. 인도 내 석유화학 산업은 2024년 기준 연간 1,840만 톤 이상의 생산량을 기록하고 있으며, 중동 지역 원료 조달의 지리적 이점을 통해 비용 경쟁력 또한 확보하고 있다. 석유화학 제품은 인도 내에서 섬유, 농업, 전자, 자동차 등 다양한 산업의 원재료로 활용되며, 국가 산업구조의 토대를 형성하고 있다.

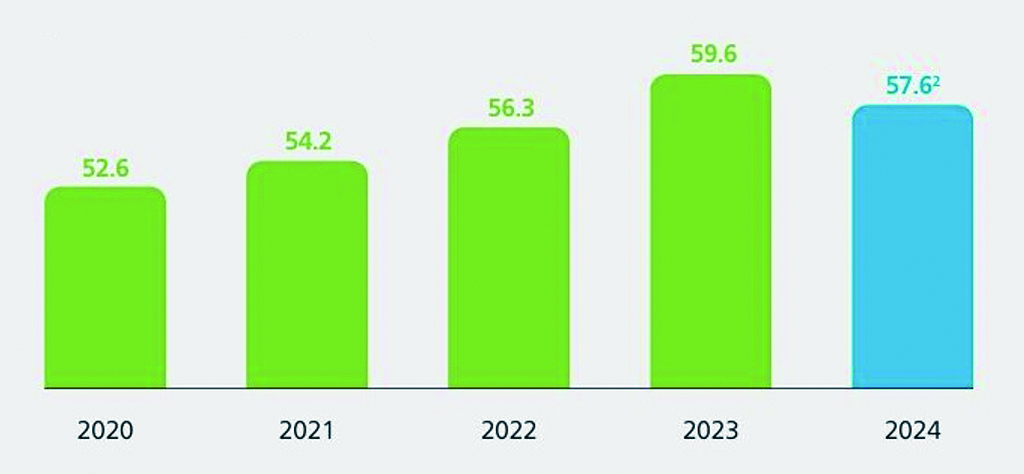

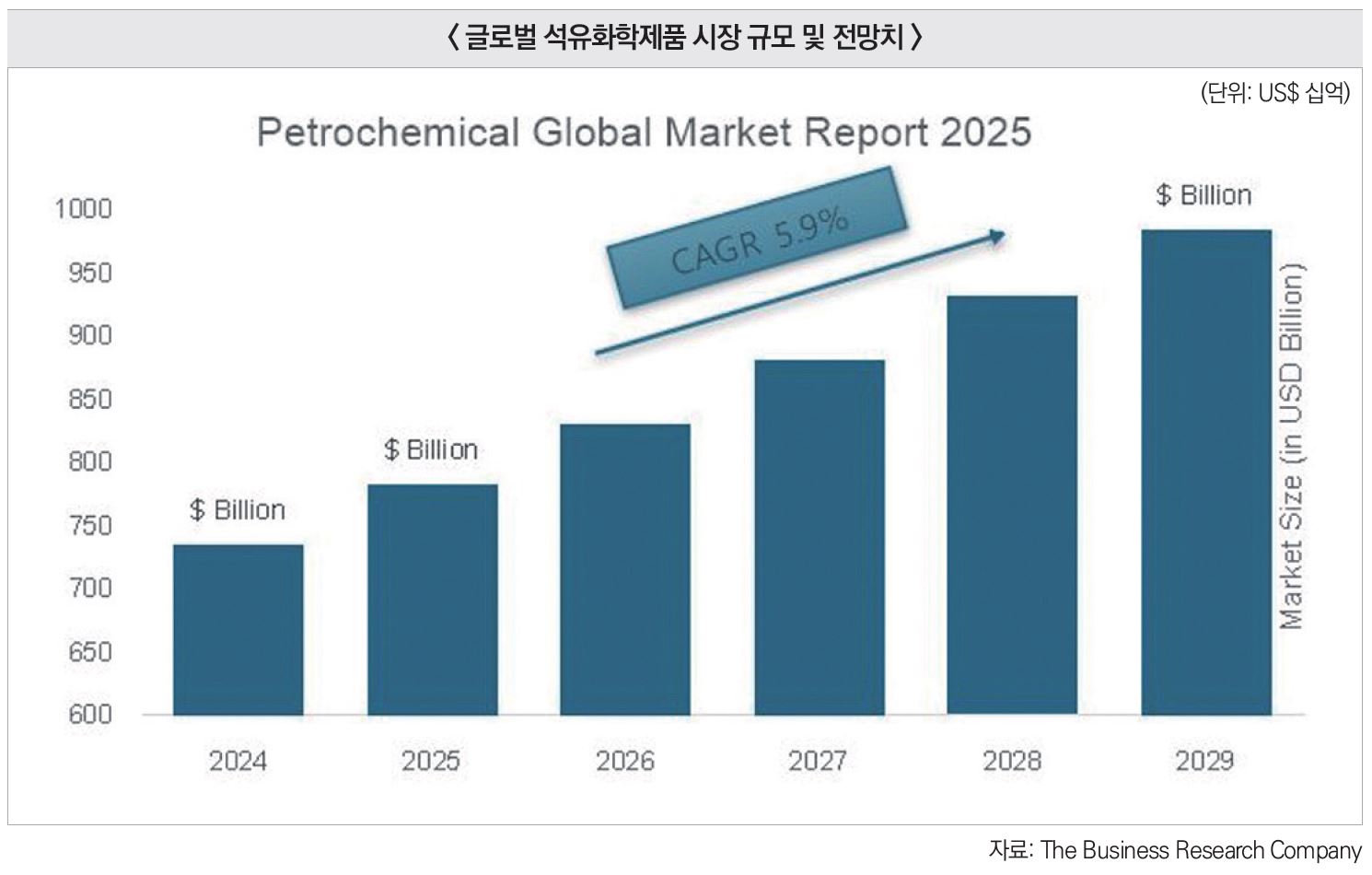

글로벌 석유화학 시장은 2023년 약 6,192억 달러 규모로 평가됐으며, 2030년까지 연평균 7.3% 성장할 것으로 전망된다. 이는 건설, 제약, 자동차 등 최종 수요산업의 확대에 따른 것으로, 산업의 범용성과 공급망 중요성이 반영된 결과다. 다만 인도는 여전히 전체 석유화학 중간재의 45%를 수입에 의존하고 있어, 공급망 안정성과 가격 변동성에 따른 리스크에 노출돼 있다.

인도의 석유화학제품 수입 동향은 최근 몇 년간 글로벌 정세 및 원자재 시장 변동성에 따라 큰 폭의 변화를 보였다. 2023년 기준 인도는 전 세계로부터 약 83억 4,000만 달러 규모의 석유화학제품을 수입했으며, 2024년에는 74억 5,000만 달러로 다소 감소한 수치를 기록했다. 특히 2024년 1월 수입액이 6억 3,500만 달러였던 반면, 2025년 1월 수입액은 3억 8,700만 달러로 감소해 지난해 같은 기간보다 약 39.11%의 감소율을 나타냈다. 이는 글로벌 원유 가격 변동과 공급망 구조의 재편 등이 복합적으로 작용한 결과로 해석된다.

수입 대상국 중 가장 큰 비중을 차지한 국가는 러시아로, 2023년 약 39억 달러 규모에서 2024년에는 24억 3,800만 달러로 수입 규모가 급감했다. 특히 2025년 1월 수입액은 3,700만 달러에 불과해 지난해 같은 기간보다 88.33% 감소라는 급격한 하락세를 보였다. 이와 같은 감소는 국제 제재, 수송 불안정성 등 외부 요인이 반영된 결과로 볼 수 있다.

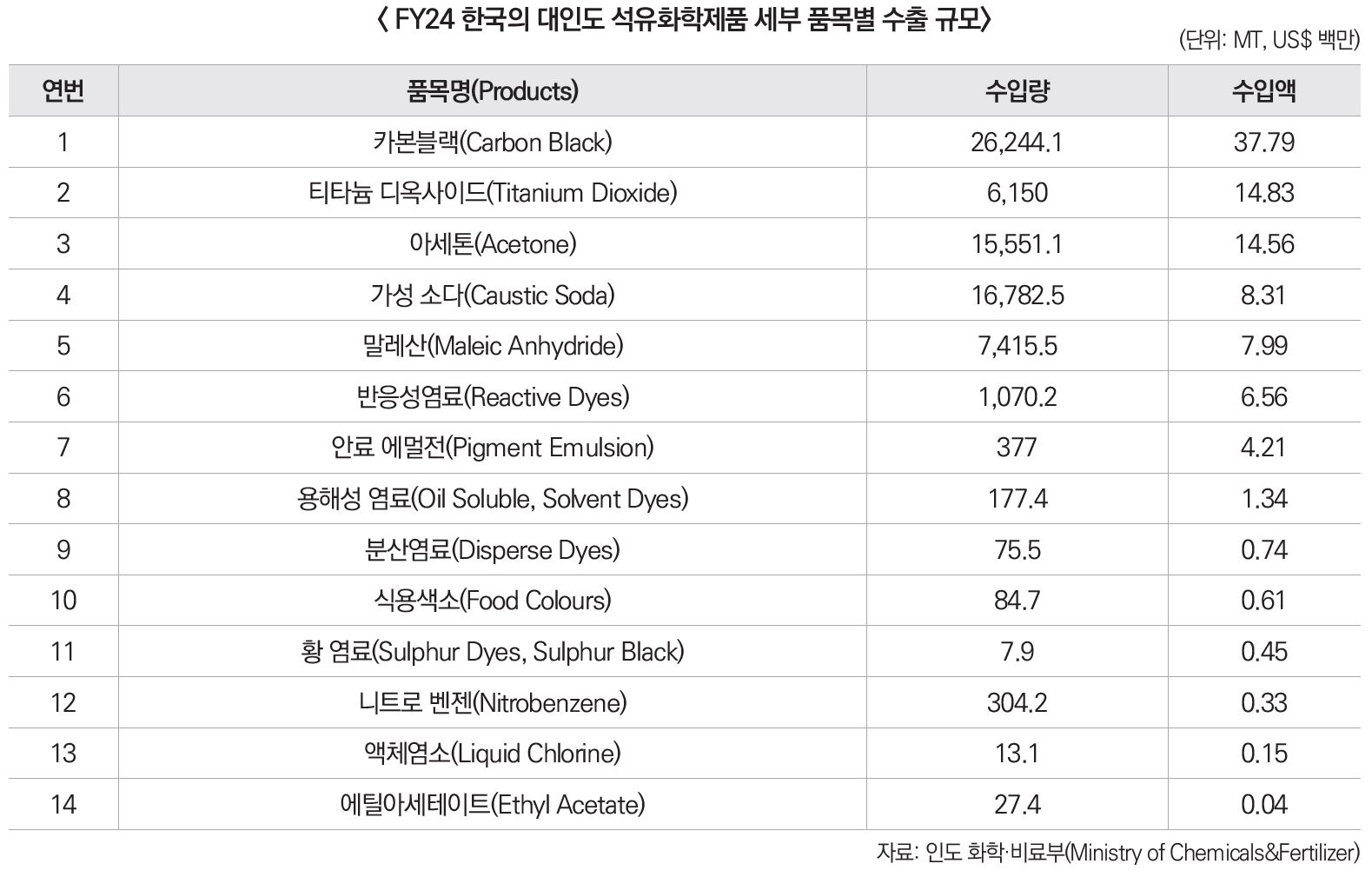

한국은 인도의 두 번째 수입 대상국으로, 2024년 한 해 동안 10억 7,200만 달러 규모의 석유화학제품을 인도로 수출했다. 2024년 1월 기준 수출액은 약 8,422만 달러였으며, 2025년 1월에는 7,197만 달러로 전년 동월 대비 약 14.55% 감소했다. 다만 여전히 높은 시장 점유율을 유지하고 있으며, 품질과 신뢰성을 바탕으로 인도 내 경쟁력을 확보하고 있다.

한국으로부터 수입된 주요 품목은 고부가가치 석유화학제품들로 구성되어 있다. 대표적으로는 카본블랙(carbon black), 티타늄 디옥사이드(titanium dioxide), 아세톤(acetone), 가성소다(caustic soda), 말레산(maleic anhydride) 등이 있다. 이 중 카본블랙은 약 2만 6,000톤 이상이 수입돼 3,779만 달러 규모의 거래가 이뤄졌으며, 티타늄 디옥사이드는 6,150톤에 1,483만 달러, 아세톤은 1만 5,500톤 규모로 1,456만 달러 수입됐다. 이는 인도 내 정밀화학, 플라스틱 가공, 접착제 산업 등에서의 수요 증가를 반영한다.

한편, 카타르의 경우 2025년 1월 한 달간 수입액이 약 722만 달러를 기록해 전년 동월 대비 631% 증가했다. 이는 상대적으로 낮은 기저효과와 함께 특정 프로젝트에 대한 단기 집중 수입이 이뤄졌을 가능성을 시사한다. 이처럼 인도의 석유화학제품 수입 구조는 특정 국가 및 품목에 따라 유동성이 크며, 세계 원유시장 및 지정학적 상황에 민감하게 반응하는 특성을 보인다.

인도 내 석유화학 산업구조는 과점에 가까운 형태로, 릴라이언스 인더스트리(RIL), 인디언 오일(IOCL), 인도 가스공사(Gas Authority of India Limited), 인도 석유 천연가스공사(Oil and Natural Gas Corporation), 힌두스탄 석유공사(Hindustan Petroleum Corporation Limited) 등이 시장을 주도하고 있다.

특히 RIL은 세계 최대 폴리에스터(polyester) 생산업체로, 파라자일렌(paraxylene) 및 정제 연계 복합 생산 설비를 통해 글로벌 수출에도 주력하고 있다. IPCL과의 합병 이후 RIL의 시장 점유율은 전체 석유화학 생산능력의 70% 이상으로 추산되며, 타 기업에 비해 압도적인 공급력을 보유하고 있다.

인도의 석유화학제품 유통구조는 다층적이고 점차 발전하는 네트워크 형태를 띠고 있으며, 공공 및 민간 부문 모두가 참여하는 구조를 통해 전국에 걸쳐 다양한 산업군에 제품을 공급하고 있다. 유통망은 크게 생산자, 1차 유통, 유통 파트너, 그리고 최종 수요처로 이어지는 네 가지 단계로 구분된다.

먼저, 주요 생산자는 인도 석유공사(IOCL), 인도 가스공사(GAIL), 인도 석유천연가스공사(ONGC) 등의 공공 부문과 릴라이언스 인더스트리(RIL), Haldia Petrochemicals, Nayara Energy 등의 민간 대기업으로 구성된다. 이들은 에틸렌(ethylene), 프로필렌(propylene), 벤젠(benzene) 등의 기초화학 제품부터 시작해 플라스틱, 합성고무, 용제 등 다양한 유도체 제품을 생산하는 대규모 정유-석유화학 복합단지를 운영하고 있다.

생산된 석유화학 제품은 파이프라인, 철도 및 도로 탱크, ISO 컨테이너 등을 통해 벌크로 운송된다. 이 제품들은 문드라(Mundra), 하즈이라(Hazira), 칸들라(Kandla), 첸나이(Chennai) 등의 주요 항만과 터미널을 거쳐 전국 각지의 물류 허브 및 산업 클러스터로 이동한다. 대표적인 산업 클러스터로는 다헤즈(Dahej), 자만가르(Jamnagar), 파니파트(Panipat), 비자그(Vizag) 등이 있으며, 이들 지역은 물류 및 중간 가공에 최적화된 환경을 갖추고 있다.

유통의 중심에는 공식 및 지역 기반의 유통 대리점이 있다. 생산자로부터 위임을 받은 공식 유통사는 주로 폴리머 및 특수화학 제품을 중심으로 공급하며, 델리 수도권(NCR), 구자라트(Gujarat), 마하라슈트라(Maharashtra), 타밀나두(Tamil Nadu), 텔랑가나(Telangana) 등지에서 활발히 활동하고 있다.

또한 인도 정부가 석유, 화학 및 석유화학 산업을 집약적으로 육성하기 위해 지정한 대규모 산업 투자 클러스터인 PCPIR과 같은 전문 산업단지들도 유통 거점으로 기능하고 있다. 이 유통업체들은 벌크로 운송된 화물을 소량 단위로 분할하고, 다양한 결제 조건을 제공하며, 지역 고객을 대상으로 창고 및 물류 서비스를 제공하는 역할을 한다.

최종 수요처는 플라스틱 가공업체, 섬유 및 합성 섬유 제조업체, 접착제 생산업체, 자동차 부품, 농약 및 비료 산업 등으로 다양하다. 이들은 구매 규모나 기술적 요구사항, 지역적 접근성 등에 따라 생산자로부터 직접 구매하거나 유통사를 통해 간접적으로 제품을 공급받는다.

관세 구조는 HS코드 271019를 기준으로 기본 관세 5%, 사회복지세 0.5%, 통합 부가세(IGST) 18%가 적용돼 총 세율은 약 24.49%에 이른다. 이 품목은 한-인도 CEPA 협정 적용 제외 품목으로, 관세 혜택 없이 일반 수입 조건에 따라 처리된다.

제품 인증 측면에서는 BIS(인도표준국) 인증 대상으로, 사전 공장심사 및 문서 검토 절차를 거쳐 인증을 획득해야 한다. 또한 인도 정부는 환경 및 안전성을 강화하기 위해 화학물질 관리 및 안전 규정(CMSR)을 도입하고 있으며, 해당 규정은 기존의 유해화학물질 수입 및 저장 규제를 대체할 예정이다. 따라서 진출 기업은 인증 대응 전략 마련과 함께, 현지 파트너를 통한 인증 대행 체계 구축이 요구된다.

한국기업에게 인도 시장은 단순 수출을 넘어 기술 협력, 현지 투자, OEM 계약 등 다양한 진출 방식이 가능한 유망한 파트너 국가이다. ESG 역량이 강화되고 있는 현지 정책 기조에 맞춰 탄소중립, 수소 기반 공정, 폐플라스틱 순환 기술(Circular Petrochemistry) 등의 친환경 역량을 갖춘 기업은 장기적 경쟁력을 확보할 수 있을 것이다. 또한 인도의 유통·통관 체계는 복잡하고 지역별 차이가 큰 만큼, 현지 경험이 풍부한 파트너사와의 협업을 통한 진입 전략 수립이 중요하다.

자료: 인도브랜드자산재단(IBEF), Invest India, Ministry of Chemicals & Fertilizers,

Global Trade Atlas, Business Standard, Live Mint, Hindustan Times,

Economic Times, Times of India, CNBC TV, Financial Express,

Indian Chemical News, Grand View Research, IndustryARC, 등 현지 언론 보도 및

KOTRA 뉴델리무역관 자료 종합