Ⅰ. 서론

전지란, 전기에너지를 화학에너지의 형태로 저장하여 필요할 때 전기에너지로 변환하는 부품이다. 스마트폰, 스마트워치와 같은 휴대용 기기의 보급, 사물인터넷 기술 구현을 위한 에너지저장 장치 도입, 내연기관 자동차가 유발하는 지구온난화 및 환경오염을 줄이기 위한 전기 자동차의 급부상 등으로 충·방전이 가능한 이차전지가 최근 많은 주목을 받고 있으며, 이차전지 시장의 지속적 성장이 예측된다.

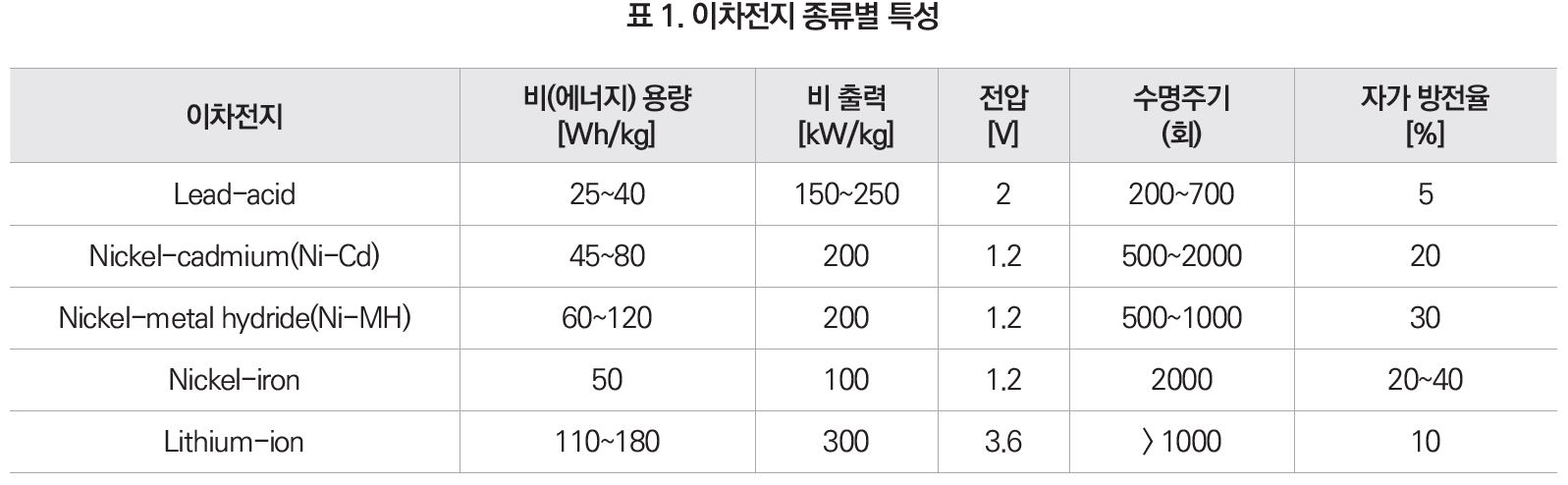

이차전지는 지난 120년 동안 점진적으로 성장하였다. 이차전지 종류별 특성을 보면 표 1과 같다. 1900년 초반 개발된 납축전지는 자동차의 시동 및 비상 전원을 위해 사용되었으며, 자동차 시장의 성장과 함께 지속적으로 발전하였다. 니켈카드뮴(Ni-Cd)전지는 1948년에 발명되었으며, 다양한 전자기기에 도입되어 이동성을 획기적으로 개선하였다. 니켈카드뮴전지의 에너지 용량을 개선한 니켈수소(Ni-MH)전지는 1990년에 개발되어 노트북 등과 같은 전자기기에 채용되었다. 이후 니켈계 전지의 성장이 한계에 도달하면서 1990년대 중후반부터는 리튬이온(Li-ion) 전지가 상업적으로 도입되어 현재는 대부분의 전자기기 이동 전원으로 사용되고 있다.

차세대 리튬이온 전지로서 현재 한계를 뛰어넘는 리튬-황 전지, 리튬-공기 전지, 전고체 전지 등이 산업계 및 학계에서 활발히 연구 중이다.

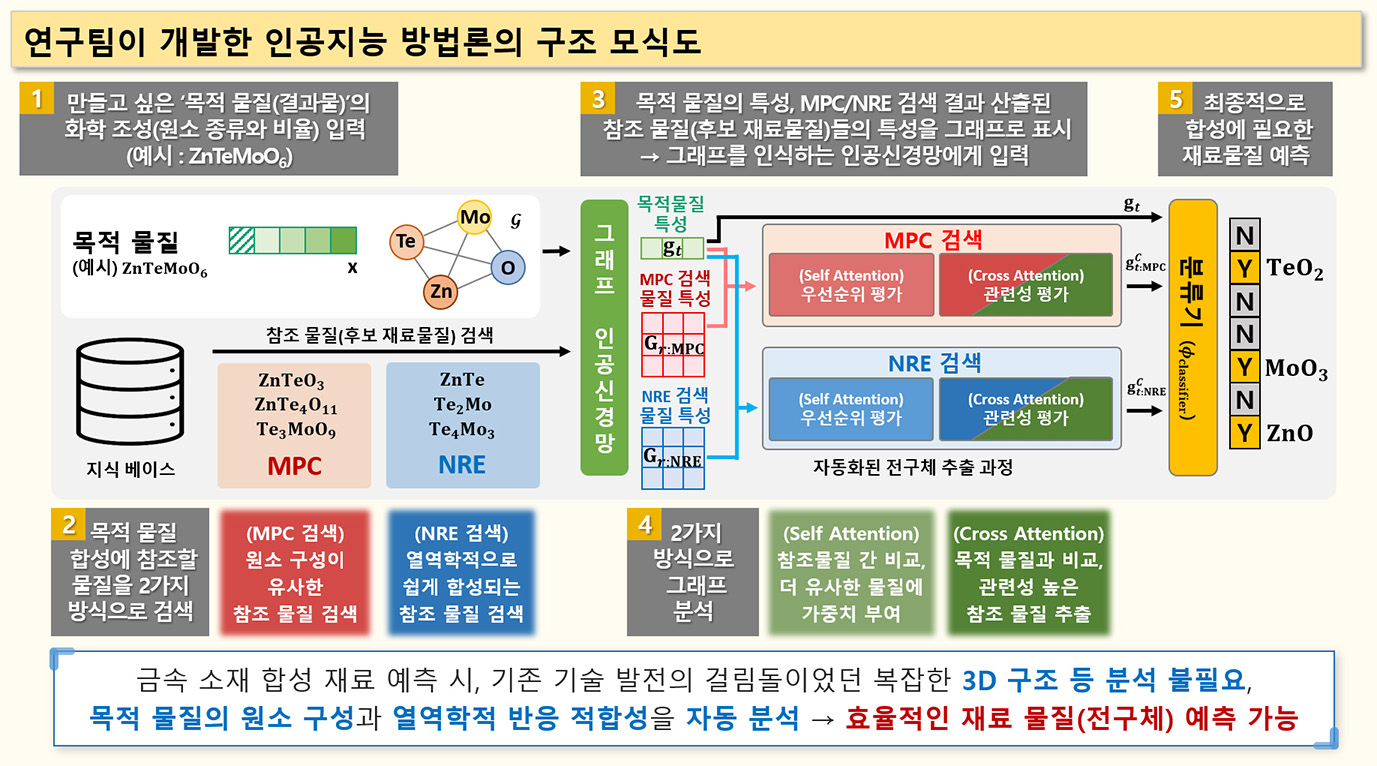

리튬이온 전지 산업은 기술 주도와 선점을 위해 지속적인 R&D 투자가 필요한 분야이다. 특히 전지 소재 개발에는 성능 차별화 요소로 밀도조절, 균일화, 안정화 등의 문제해결이 필요해 장기간이 걸린다.

리튬이온 전지는 생산원가 중 소재가 차지하는 비중이 매우 높고, 안정적 조달 관리가 필요하다. 시장 확대를 위해서 가격 인하 요구가 매우 크며, 리튬, 크롬, 니켈 같은 주요 원재료가 특정 국가에 편중된 문제가 있다. 따라서 리튬이온 전지 소재의 안정적 조달 및 가격 변동 관리가 매우 중요한 이슈이다.

본 리튬이온 전지의 심층 리뷰에서는 리튬이온 전지 및 관련 소재산업의 전반적 현황 및 미래 기술 동향으로부터 리튬이온 전지 관련 종사자의 시장 선점 노력을 소개하고자 한다. 리튬이온 전지의 시장과 소재(1편~2편), 리튬이온 전지의 제조와 성능 향상(3편~4편)을 리뷰하고자 한다. 모두 4편의 리뷰에서 리튬이온 전지의 시장 동향과 요구사양, 셀 제조 기술과 성능 향상, 소재 로드맵, 전지의 에너지형과 파워형 설계 디자인, 그리고 전지 시스템의 안정화를 위한 전지팩 기술 로드맵에 관한 내용을 소개하고자 한다.

1편은 리튬이온 전지의 시장과 전지의 소재 구성을 주제로 먼저 리튬이온 전지 시장 동향을 국내외를 구분하지 않고 용량별 응용과 고정형, 이동형 형태의 응용으로 알아보았다. 또한 리튬이온 전지(팩) 분해하여 전지의 구성 소재 및 각 구성 소재의 무게를 통하여 소재 구성을 알아보았다. 이를 통하여 리튬이온 전지 시장의 성장 가능성과 구성 소재의 이해 관점에서 조사하였다.

Ⅱ. 리튬이온 전지의 시장 동향

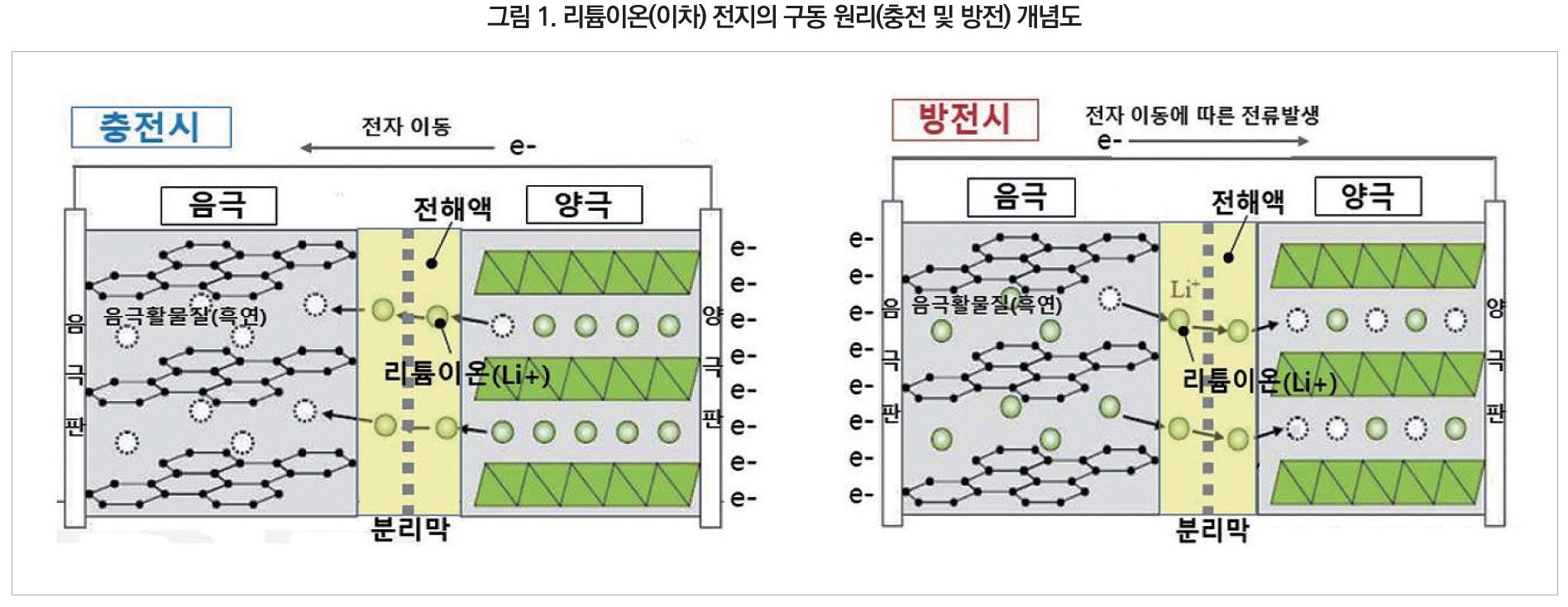

리튬이온 전지는 충·방전 시 리튬이온이 양극과 음극 사이를 왕복 이동, 전기 화학반응이 일어나는 원리를 이용한다.

1985년 일본 메이조대 요시노 아키라 교수가 리튬이온 전지를 개발했고, 1991년 소니가 세계 최초로 상용화하였다.

리튬이온 전지는 상용화된 이래 다른 이차전지(니켈수소, 니켈 카드뮴 등)와 공존하며 소형 전원용으로 사용되고 있다. 최근에는 고용량, 고전압 등의 장점으로 압도적인 비율로 쓰이고 있으며 전기 자동차 보급 확대에 따라 사용량이 급격히 늘고 있다. 인류 발전에 대한 리튬이온 전지의 중요성을 인식하여 2019년 노벨화학상이 리튬이온 전지 연구자들에게 수여되었다.

리튬이온 전지에서 충전은 그림 1과 같이 양극재에서 리튬이온이 방출되어 전해질을 타고 음극으로 이동한다. 이때 전자는 외부회로를 통해 양극에서 음극으로 이동한다. 방전은 충전과 반대로 음극에 있는 리튬이온이 방출되어 전해질을 타고 양극으로 되돌아오는 것이다. 전자는 음극에서 양극으로 외부회로를 타고 이동한다.

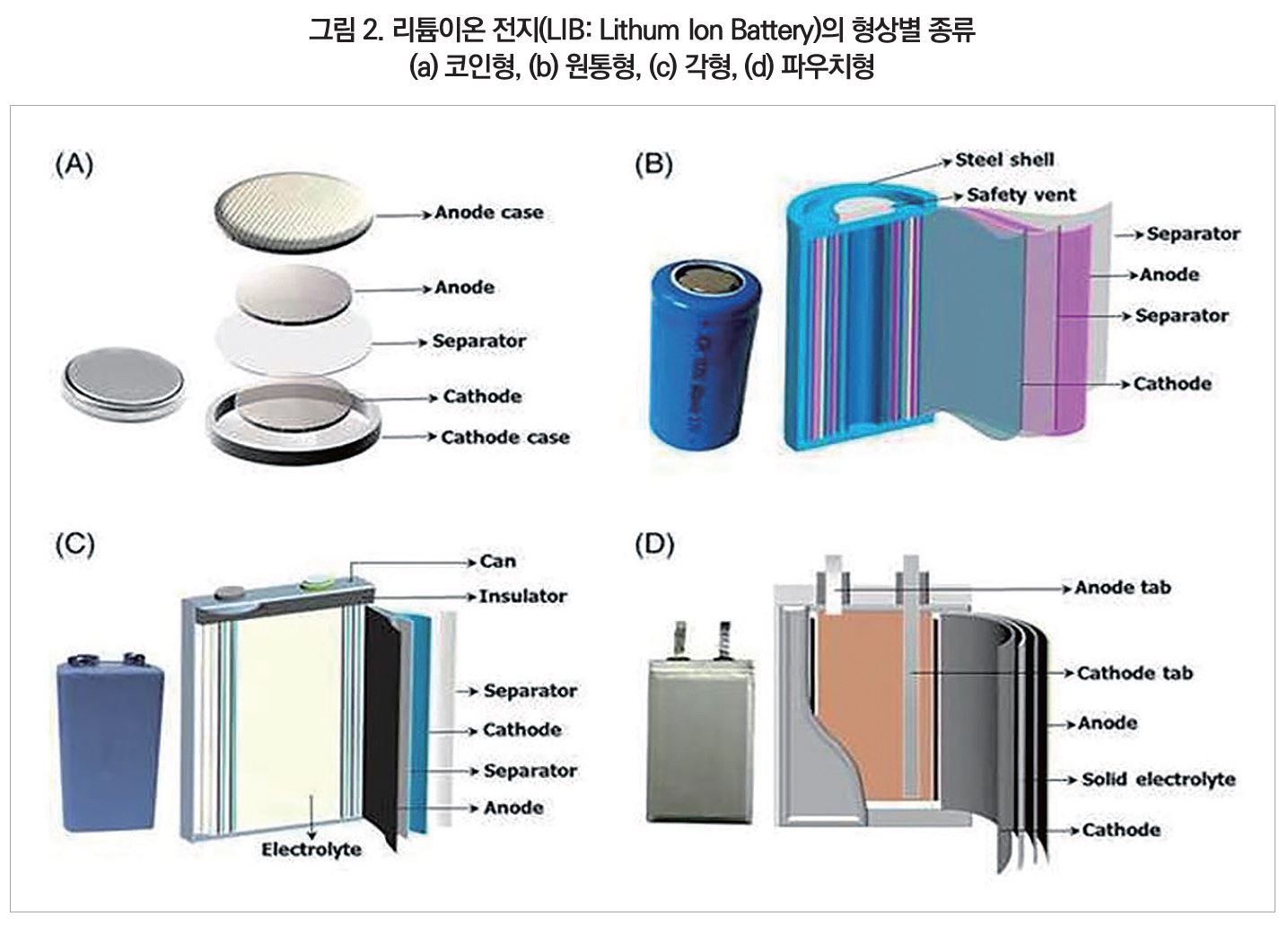

리튬이온 전지는 형상 구조에 따라 동전형, 원통형, 각형, 파우치형으로 구분할 수 있다(그림2). 과거에는 소형 동전형 전지가 주를 이뤘으나, 전기 자동차용 및 에너지저장 시스템(ESS)용으로 원통형, 각형, 파우치형 형태의 리튬이온 전지 수요가 급증하고 있다.

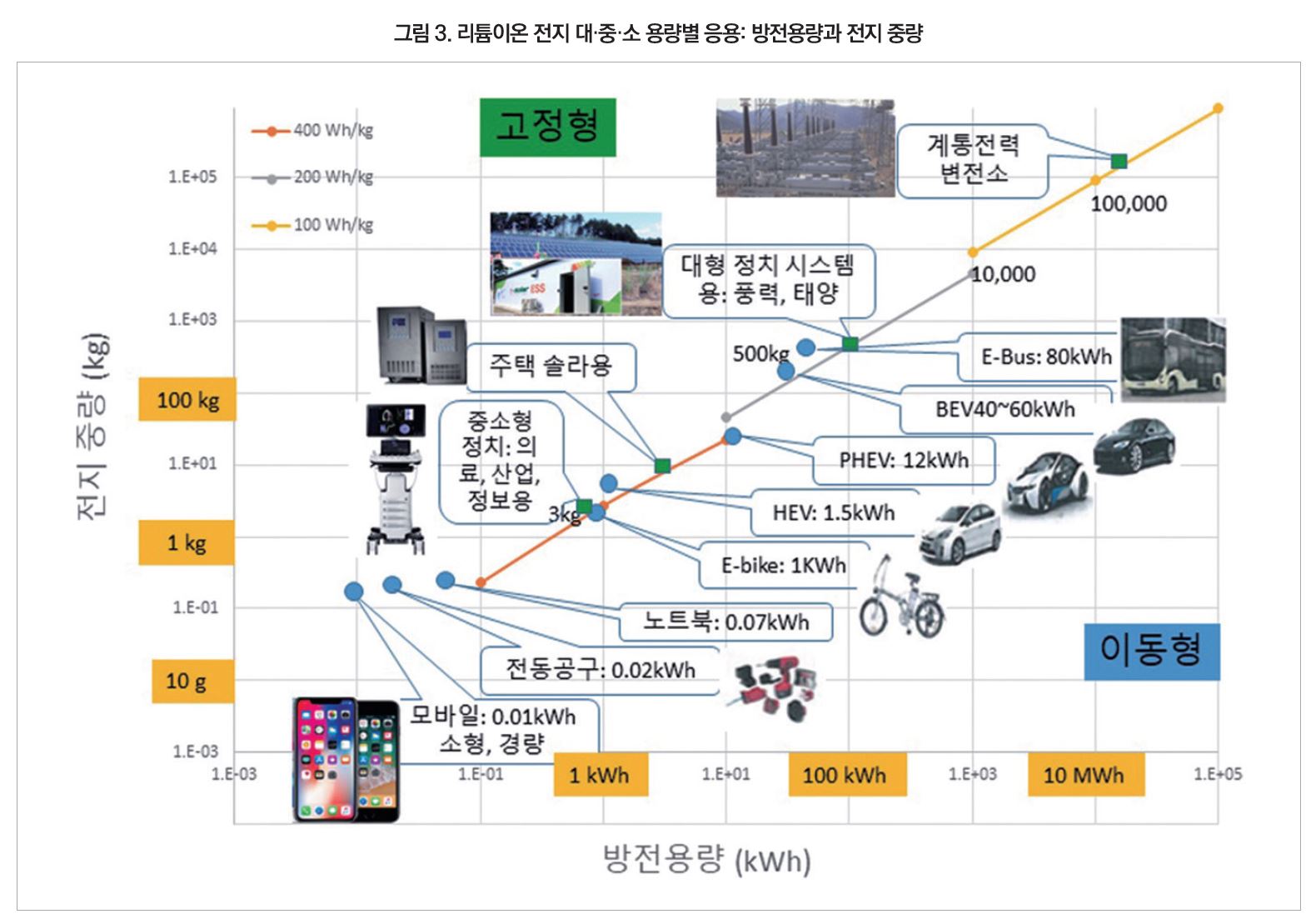

그림 3에 리튬이온 전지의 용량별 응용을 고정형과 이동형으로 나누어 도표화하였다. 리튬이온 전지는 전지 용량이 적은 스마트폰의 3Ah 클래스(예, 3Ah×3.8V=11.4Wh=0.01kWh)에서 60kWh의 전기자동차 또는 대형 변전소의 40MWh의 축전 시스템까지 폭넓게 사용되고 있다.

모바일용 전지의 용량을 1로 하여 응용 별 전지 용량을 비교하면, 전동공구류는 2배, 노트북은 7배, 전기 자전거는 100배, PHEV는 1,200배 용량의 전지를 사용한다. EV용 승용차와 버스는 모바일의 4,000~8,000배 전지 용량을 사용하며, 전지 무게는 약 500kg에 이른다. 고정형의 경우 중소형 의료용, 산업 및 정보용 전지의 용량은 약 100배, 태양전지 주택 저장용 전지는 200~300배, 풍력 및 태양전지의 대형 저장용 축전지(ESS)는 10,000배 정도이다.

리튬이온 전지의 중량 당 (방전)용량을 나타내는 비용량(Wh/kg)을 보면, 소형 경량 모바일 기기의 비용량은 400Wh/kg, 자동차의 경우는 약 200Wh/kg 정도이다.

리튬이온 전지의 크기별 시장 동향을 살펴보면 다음과 같다.

소형 리튬이온 전지는 5G 통신과 IoT(Internet of Things)용 IT 기기와 환경보호에 대한 규제 및 소비성향의 확대로 친환경·고효율이 요구되는 응용 영역에 필요하다. 예를 들어, 소형 리튬이온 전지는 휴대폰, 노트북, 태블릿의 3대 IT 기기 이외에 무선 이어폰, 전동공구, 전기 자전거, 전기 스쿠터 등의 전원용으로 활용된다.

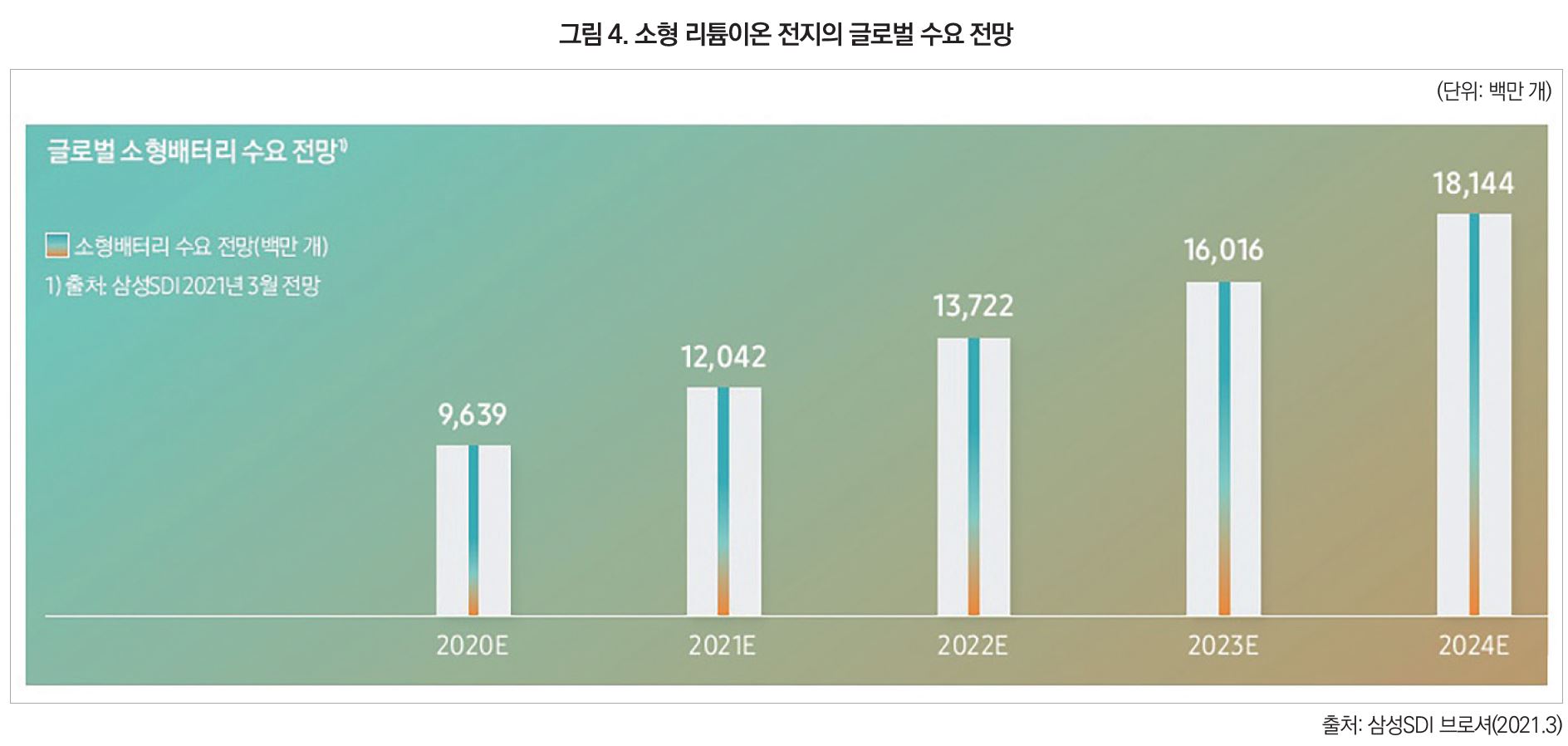

COVID-19가 지속되면서 2021년 소형 리튬이온 전지의 수요는 불확실성이 존재하지만, 그림 4와 같이 전년 대비 25% 성장한 총 120억 셀(cell)을 기록할 것으로 전망된다. IT 시장에서는 AI(Artificial Intelligence)와 5G 서비스가 융합된 IoT 기술의 적용이 강화되고, 특히 무선 이어폰과 웨어러블 기기의 수요가 확대될 것으로 예상된다.

2. ESS용 축전지(대형)

LIB 소형 전지 사업부터 이어온 이차전지 안전성을 기반으로 높은 시장 점유율을 기록하고 있으며, 전기 자동차에 공급되는 전지 기술력과 제조공법을 ESS용으로 사용함으로써 품질 신뢰성을 확보하고 있다. LIB 관련 회사는 일반 주택용부터 상업용, 전력용, UPS, 통신기지국에 이르기까지 폭넓은 제품을 갖추고 ESS 시장 진입을 준비하고 있다.

지구온난화 및 이상기후 발생에 따라, 전 세계적으로 탈(脫)원전, 탈(脫)석탄 트렌드와 함께 신재생에너지에 관한 관심도 높아지고 있다. 이에 신재생에너지의 확대에 따른 에너지 저장, 정전 대비 비상전력 확보 등 효율적인 전력 수요관리를 지원하는 ESS의 역할이 더욱 중요해지고 있다.

또한, 미국 바이든 정부 출범, 유럽 그린 딜, 국내 ‘재생에너지 2030 이행 계획’ 등 각 국가의 적극적인 친환경 정책 선언과 추진 계획 도입으로, 관련 산업의 성장과 함께 ESS 시장의 지속적인 수요 증대가 예상된다. 신재생에너지 도입 선진 시장인 국내 및 미국, 유럽 등은 대규모 실증 단계를 넘어 노후 전력망 대체, 신재생에너지 연계 GWh급 프로젝트 등장 등으로 시장 규모가 확대되고 있으며, 신흥국에서도 이러한 세계적인 흐름에 합류하는 추세이다.

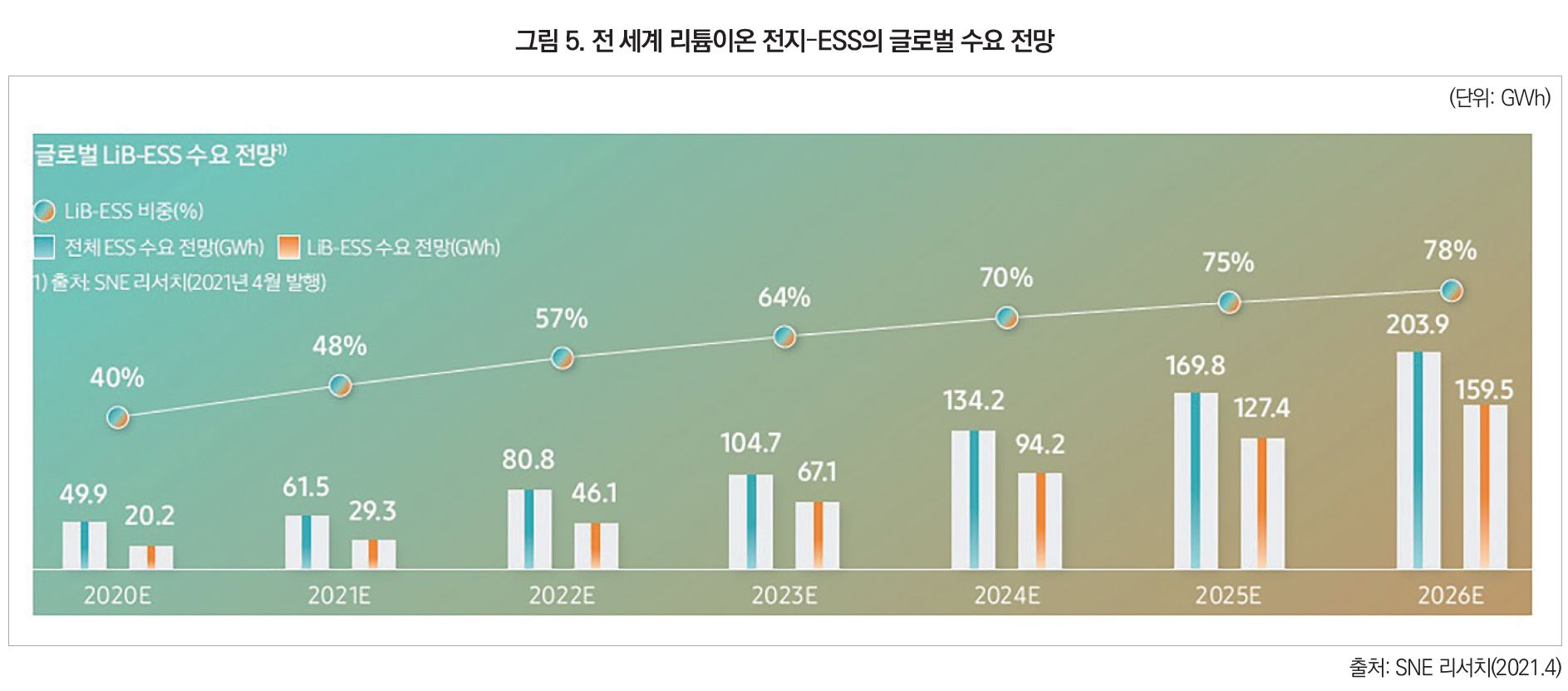

글로벌 리튬이온 전지 기반 ESS 시장은 그림 5와 같이 2020년 20GWh에서 2025년 127GWh로 연평균 45%의 고성장이 지속할 것으로 전망하고 있다. ESS용 전지의 사용처는 발전 및 송배전 등 전력용, 사무실이나 학교 병원 등 상업용, 태양광 연계 가정용, 그리고 전력 품질관리용 UPS 등이 있다.

3. EV용 리튬이온 전지(중형)

파워 응용 시장에서는 원통형전지를 채용하는 Tesla를 중심으로 스타트업 전기 자동차 시장이 확대되고, Micro-Mobility 공유 서비스 증가에 따른 전기 자전거, 전기 스쿠터 등의 수요 증가가 예상된다.

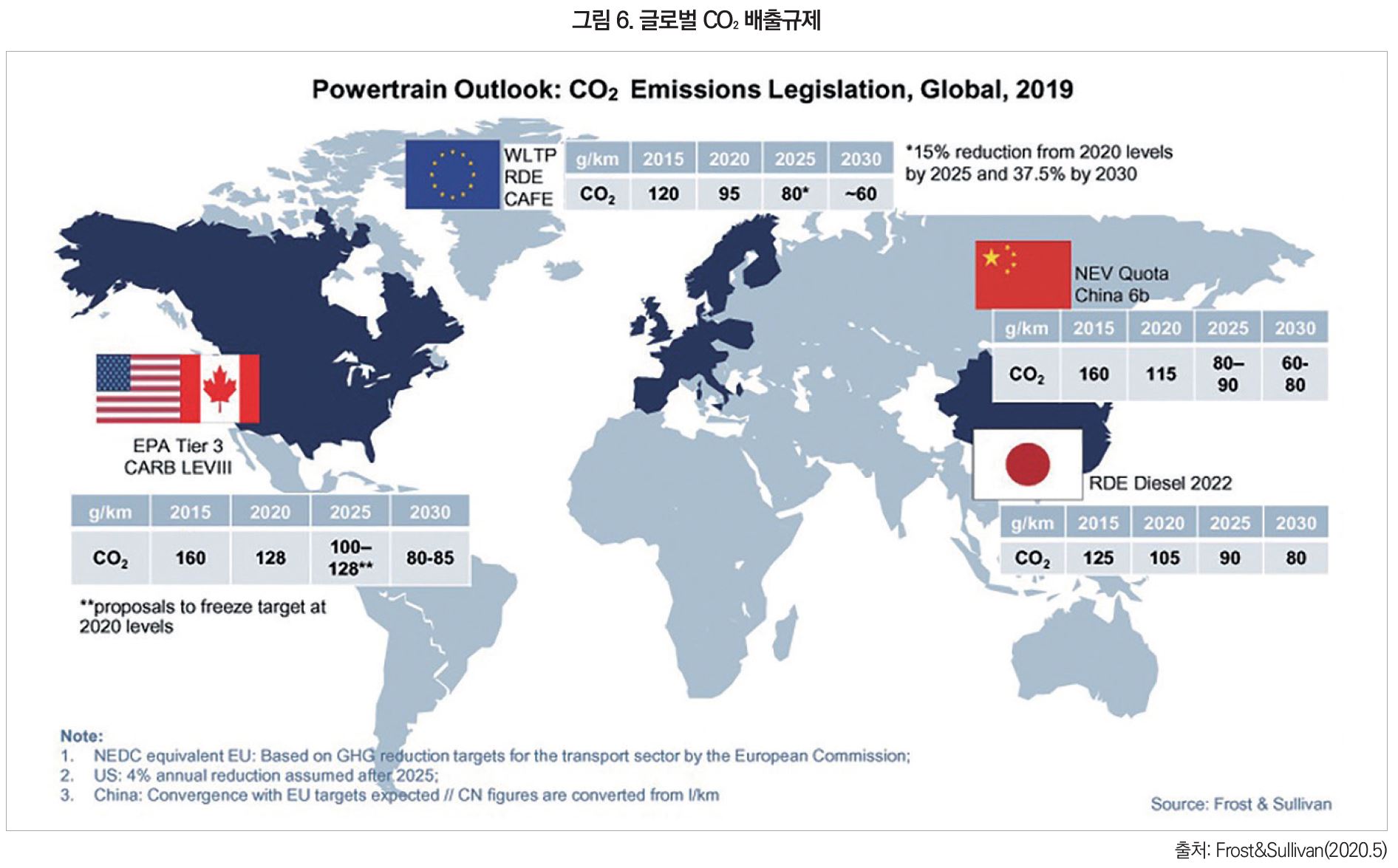

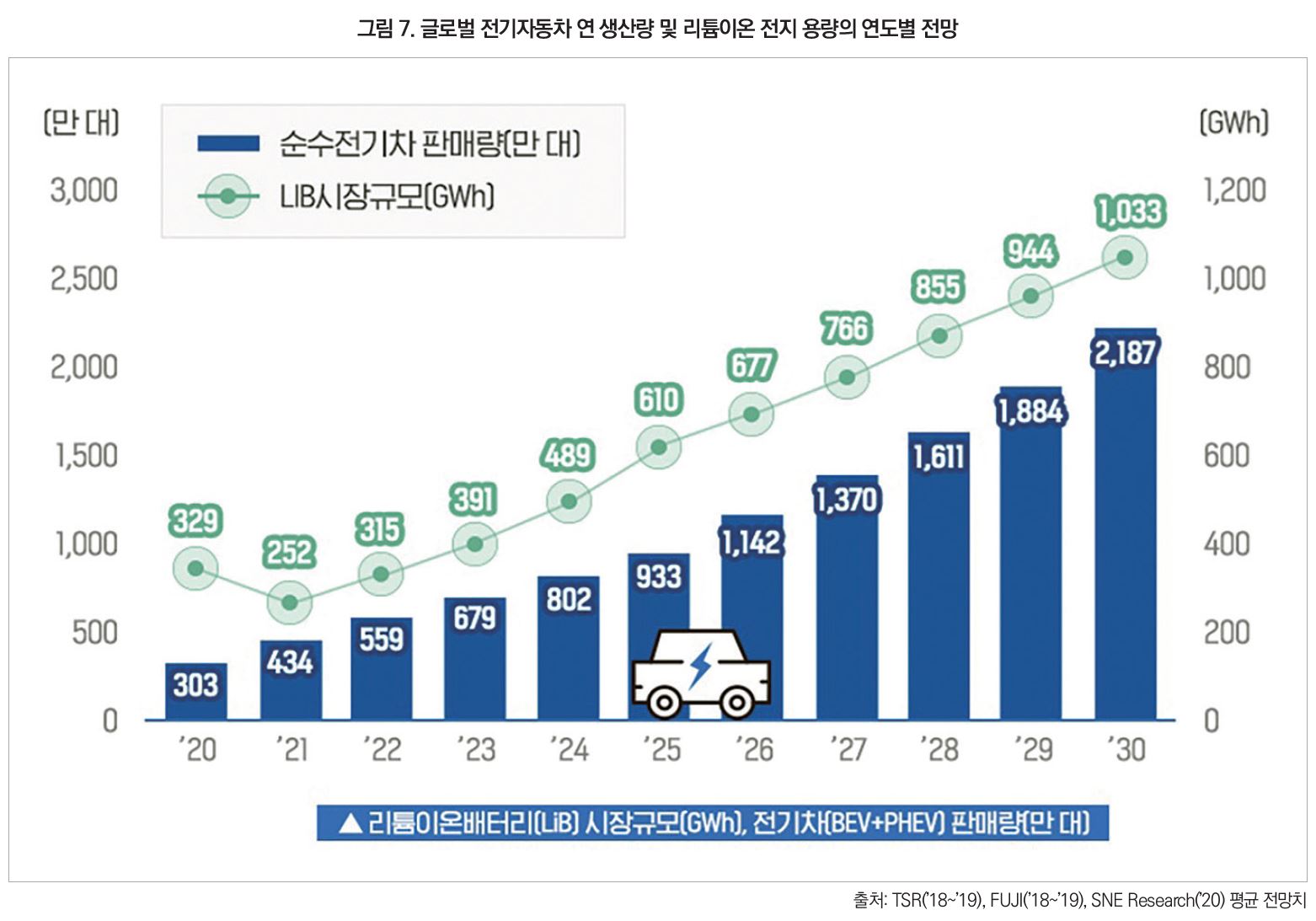

전 세계적인 연비 규제와 CO₂ 배출규제의 강화(‘그림 6. 글로벌 CO₂ 배출규제의 미국, 유럽, 일본, 중국의 예’ 참조)로 전기 자동차(xEV) 시장이 급성장하고 있다. 전기 자동차의 경우, 다양한 당면과제가 있다고 해도 세계적인 EV 화의 흐름은 2030년에 연간 2,000만 대, 전지의 총 양은 1,000GWh를 넘을 것으로 예측되고 있다.(계산 예; 50kWh/대×2,000만 대=1,000GWh, 그림 7 참고)

글로벌 시장에서 폭스바겐, GM, 도요타 등 자동차 기업들은 기존 내연기관차의 트렌드에서 벗어나 전기 자동차(HEV, PHEV, BEV)로 전략을 다변화하고 있으며, 특히 미국 테슬라 (TESLA)는 자동차 산업의 ‘애플(Apple)’과 같은 존재로 두각을 나타내는 중이다.

한국의 리튬이온 전지 기술 및 산업 지위는 ‘K-전지’라 불릴 정도로 올라갔으며, 정부는 현재 반도체 산업 수준으로 리튬이온 전지 산업을 육성하고 있다. 한국(LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션), 일본(파나소닉), 미국(테슬라), 중국(CATL 등) 등 많은 리튬이온 전지 기업들이 투자 확대 중이다.

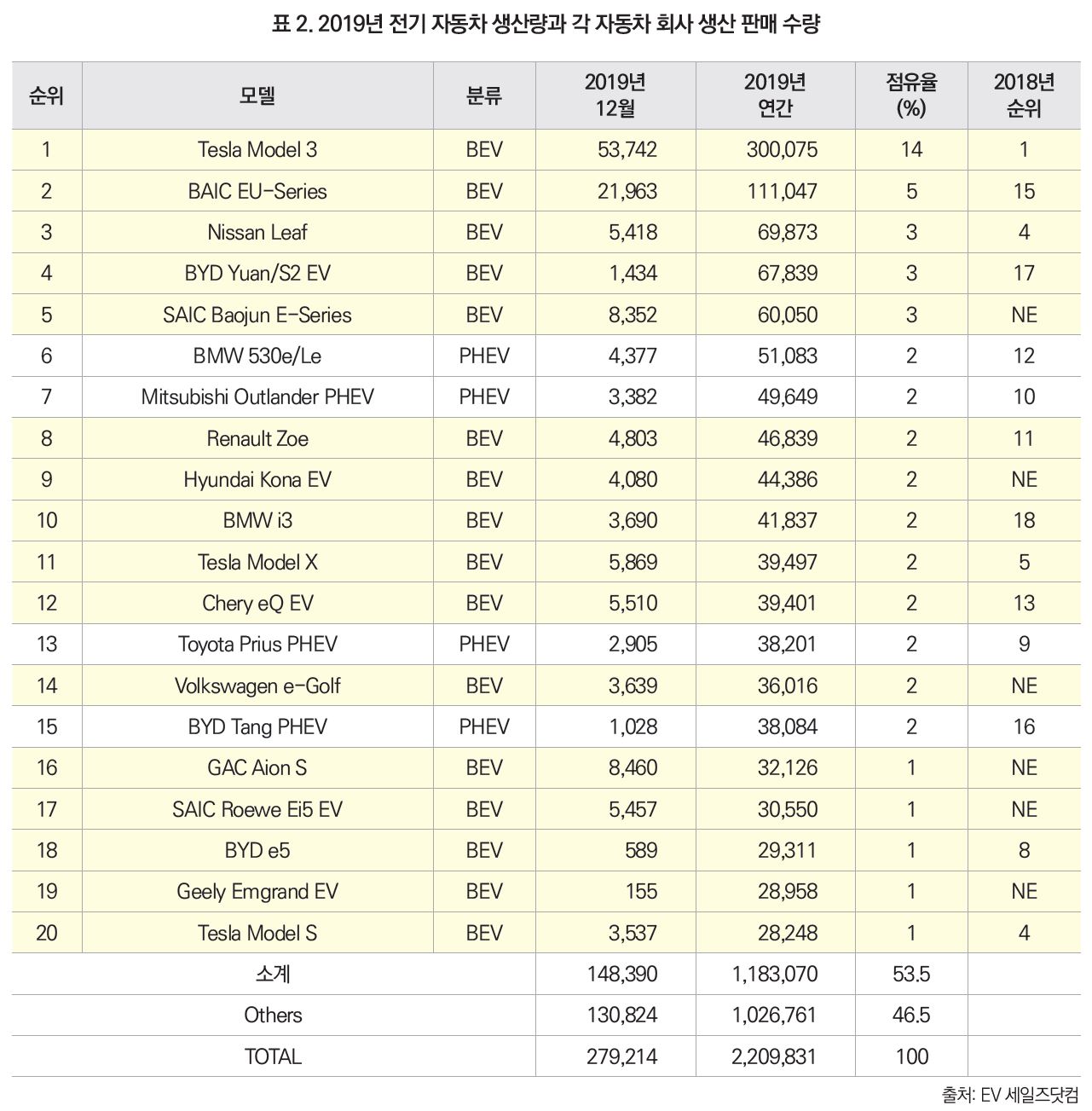

EV 세일즈닷컴 자료에 따르면, 2019년 전기 자동차(BEV, PHEV) 판매실적은 220만 대를 넘긴 규모로 나타났으며, 2019년 총 신차 판매대 수 대비 전기 자동차(BEV, PHEV) 점유율은 2.5%로 나타났다. 이미 상용화 단계에 들어선 전기 자동차(xEV)는 2038년에 세계 신차 판매 대수의 50% 비중을 차지하게 될 것이며, 이후 2050년의 비중은 약 90%에 이를 것으로 예측된다.

모델별 판매실적을 살펴보면(표 2), Tesla의 ‘Model 3’이 30만 대 판매로 점유율 14%이며, 2위 모델보다 약 3배의 점유율을 차지하였다.

각국 정부들이 중장기적으로 연도별 전기 자동차(xEV) 보급 목표를 수립하고 보조금 지급, 충전 인프라 구축 등 다양한 활성화 정책을 적극적으로 펼치고 있기에 전기 자동차(xEV) 시장은 빠르게 성장하고 있다.

전기 자동차의 종류는 HEV, PHEV, EV가 있다.(그림 8)

전기 자동차는 전지 기술 발전과 인프라의 보급에 따라 하이브리드 전기 자동차(HEV)에서 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)와 순수 전기 자동차(BEV)로 점차 발전하고 있다. 각 전기 자동차의 특징은 다음과 같다.

• HEV(엔진+모터 주행)

내연기관(엔진)과 전기 모터(전지)라는 서로 다른 두 개의 동력원으로 운영되기 때문에 가솔린 차량에 비해 연비가 높고, 유해가스 배출량이 내연기관 엔진 단독과 비교해 획기적으로 줄어든다. 외부에서 충전은 하지 않고 자체적으로 브레이크 제동 시스템에서 전기를 공급받아 충전하고, 출발 시 모터의 구동으로 방전을 하는 형식으로 차량의 연비를 높였다.

• PHEV(엔진+고출력 모터)

플러그인 하이브리드자동차(PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle)는 단거리 주행 시 엔진을 대신하여 전기전지를 사용하여 주행할 수 있다. 기존 HEV에 고출력 모터 및 대용량 전지를 장착해 전기 자동차 주행 구간을 향상시킨 자동차이다. EV 모드와 HEV 모드로 주행이 가능하고, 외부에서 전기를 충전할 수 있는 완속 충전기가 장착되어 있다. 표 2에서 회사별 PHEV 모델을 참고할 수 있다.

• BEV(모터만으로 주행)

전기 자동차(BEV, Battery Electric Vehicle)용 전지는 높은 에너지 밀도를 중시하는 제품이며, 이는 곧 1회 충전 당 주행거리가 늘어나는 것이 중요하다. 전지 회사는 고객의 니즈에 맞춰 안전성을 기반으로 한 최적 수명의 성능을 가진 전지를 개발하고 있다. 이산화탄소 배출이 전혀 없는 친환경 차로서 고밀도 전지만을 에너지원으로 하는 전기 구동 모터로 구동된다. 에너지원인 전력은 외부 충전소에서 급속 충전과 완속 충전이 모두 가능하다. 표 2에서 각사별 BEV 모델을 참고할 수 있다.

글로벌 전기자동차의 경우, 기존 OEM 중 폭스바겐, GM, 현대기아차는 BEV 개발과 전기 자동차 전용 플랫폼 출시 등 전기자동차 전략을 집중하고 있으며, 프리미엄 브랜드 BMW, 벤츠 등은 PHEV를 거쳐 BEV로 확대하고 있다. 전기 자동차 전용 플랫폼으로는 MEB(VW), e-GMP(현대), BEV3(GM) 등이 있다.

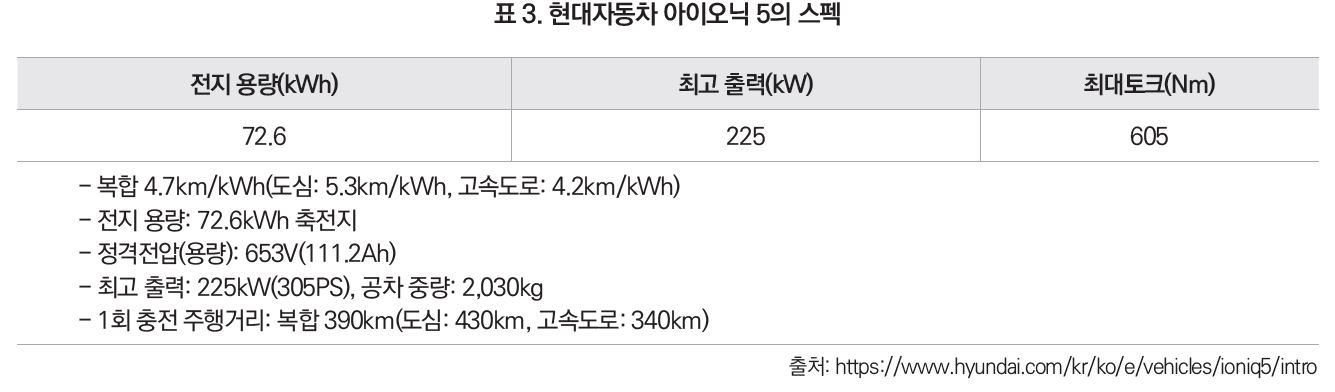

현대기아차는 순수 전기 자동차 플랫폼(e-GMP) 개발 등 사업 전략을 강화하며, ’25년까지 16개 이상 모델로 85만 대 판매를 목표로 하고 있다. 2021년 출시한 아이 오닉 5는 표 3과 같이 전지 용량은 72.6kWh이며, 축전지 정격전압과 용량은 653V와 111.2Ah이다. 1회 충전으로 약 400km를 주행할 수 있다. 자동차용 전지(팩)의 무게를 400~500kg으로 가정하면, 비용량은 140~180Wh/kg로 추정된다.

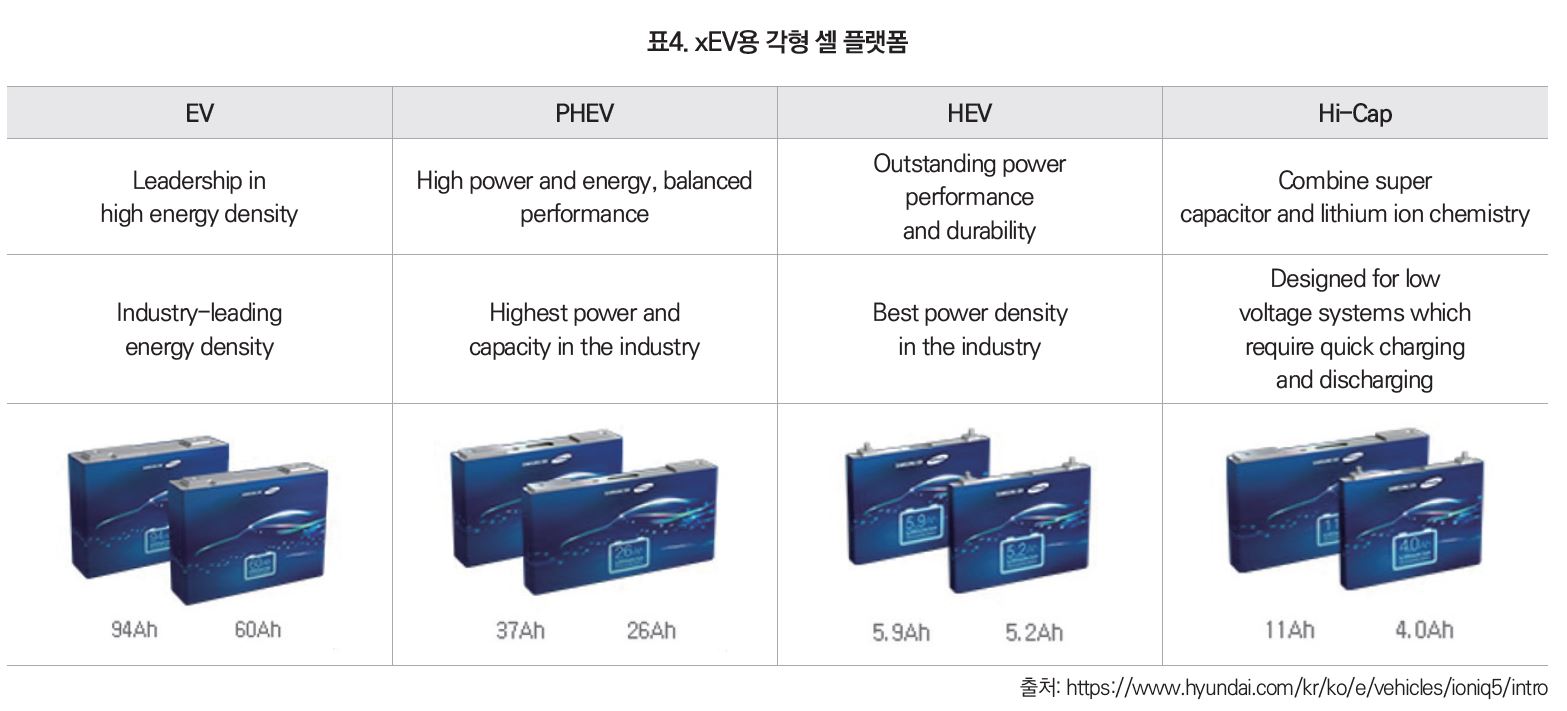

표 4와 그림 9는 삼성SDI와 LG 에너지솔루션의 전기 자동차(xEV)용 리튬이온 전지 플랫폼 예이다.

LG 에너지솔루션에서는 리튬이온 전지의 다양한 크기의 셀을 기준으로 여러 모양의 모듈을 제작하였다. 이를 기반으로 그림 9와 같이 고객 맞춤형 구조의 팩을 제작하여 차량 내의 공간을 효율적으로 사용할 수 있게 하였다.

1. 리튬이온 전지의 모듈과 팩의 용량 계산 예

리튬이온 전지 기본 셀의 양극, 음극의 용량 설계, 전극판 설계 등이 대표적인 셀 설계 기술이다. 이를 기반으로 전지 모듈과 팩의 용량을 설계할 수 있다. 더욱 리튬이온 전지의 에너지 설계, 파워 설계, 안정성, 최종 비용 계산은 제조사만이 가지고 있는 노하우이다.

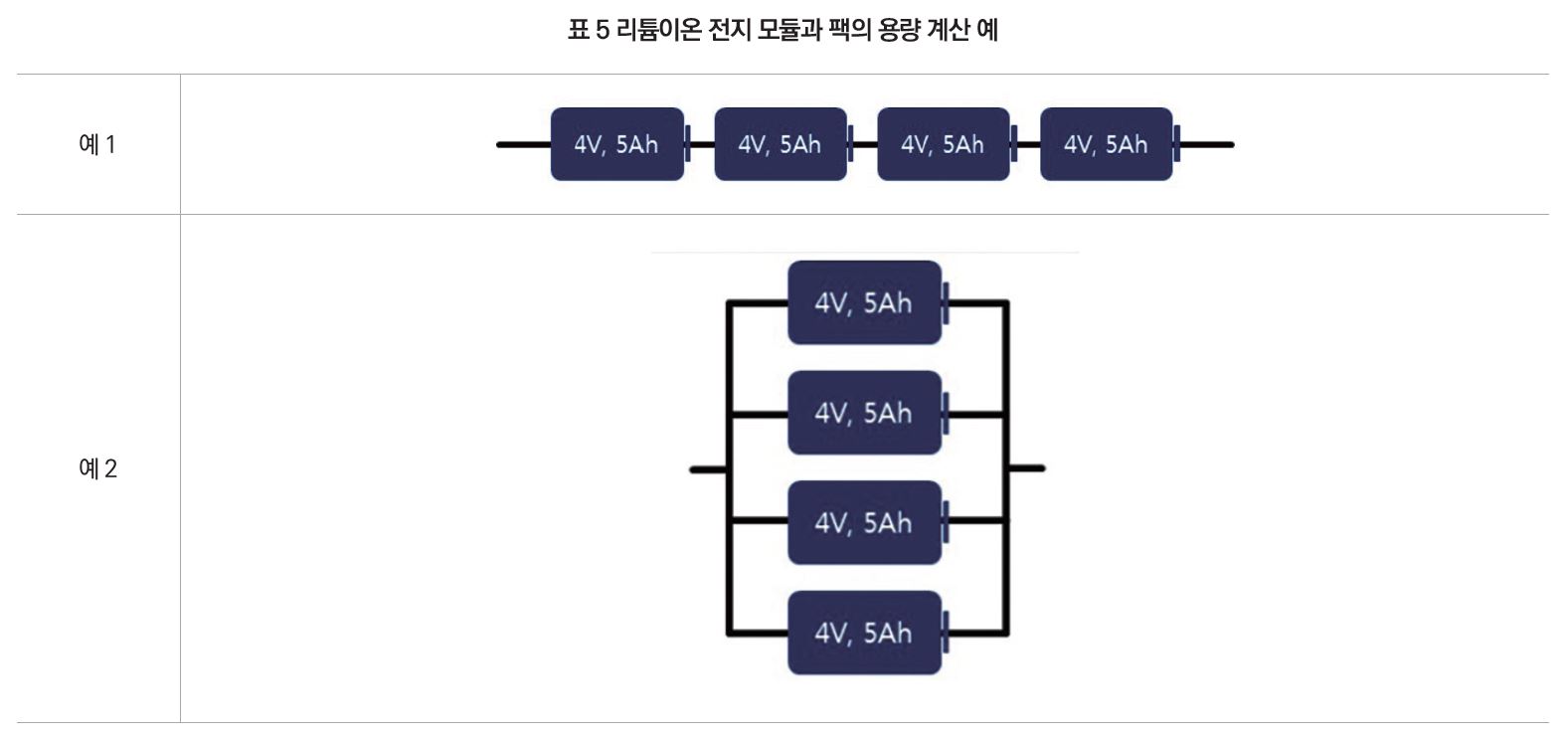

본 원고에서는 간단히 에너지양의 정의와 전지 모듈과 팩의 용량 계산을 해보았다. 리튬이온 전지의 에너지양은 전지에 걸리는 부하(예, 전자기기)를 얼마나 사용할 수 있는지를 결정한다. 리튬이온 전지 셀은 직렬 또는 병렬로 구성하여 모듈과 팩으로 구성할 수 있다. 전지 셀을 직렬로 연결하게 되면 전지 모듈의 전압이 상승하고, 병렬로 연결하게 되면 전지 모듈의 용량이 커진다.

1W(와트)는 1볼트(V) 전압으로 1암페어(A) 전류가 흐를 때 전력 크기이다.

W(전력)=V(전압)×A(전류)라는 공식이 성립된다. 전력 단위에 시간 단위를 곱하면서 에너지를 나타내는 단위로 쓰인다. 1와트(W)의 기기가 한 시간 동안 소비하는 에너지는 1Wh이다.

전지를 모듈과 팩으로 설계할 때 어떻게 연결할지 알아보면 다음과 같다. 표 5와 같이 1개의 모듈당 4V, 5Ah라고 가정하고 직렬, 병렬의 전압과 용량을 계산해 보자.

예 1은 모듈 4개를 직렬로 연결했을 때 직렬로 연결한 개수만큼 전압이 증가한다. 반면 용량은 그대로이다. 10A의 전류로 방전한다고 가정했을 때, 0.5h 만에 방전된다.

전압: 4[V] × 4 = 16[V], 용량: 5[Ah], 사용 시간: 5[Ah]÷10[Ah] = 0.5[h]

예 2는 모듈 4개를 병렬로 연결했을 때는 병렬로 연결한 개수만큼 용량이 증가한다. 반면 전압은 그대로이다. 마찬가지로 10A 전류로 방전한다고 했을 때, 2h 만에 방전된다.

전압: 4[V], 용량: 5[Ah] × 4 = 20[Ah], 사용 시간: 20[Ah]÷10[Ah]=2[h]

결국, 사용할 기기의 전기 용량과 사용 시간을 설정하면, 전지 용량을 역으로 설계할 수 있을 것이다.

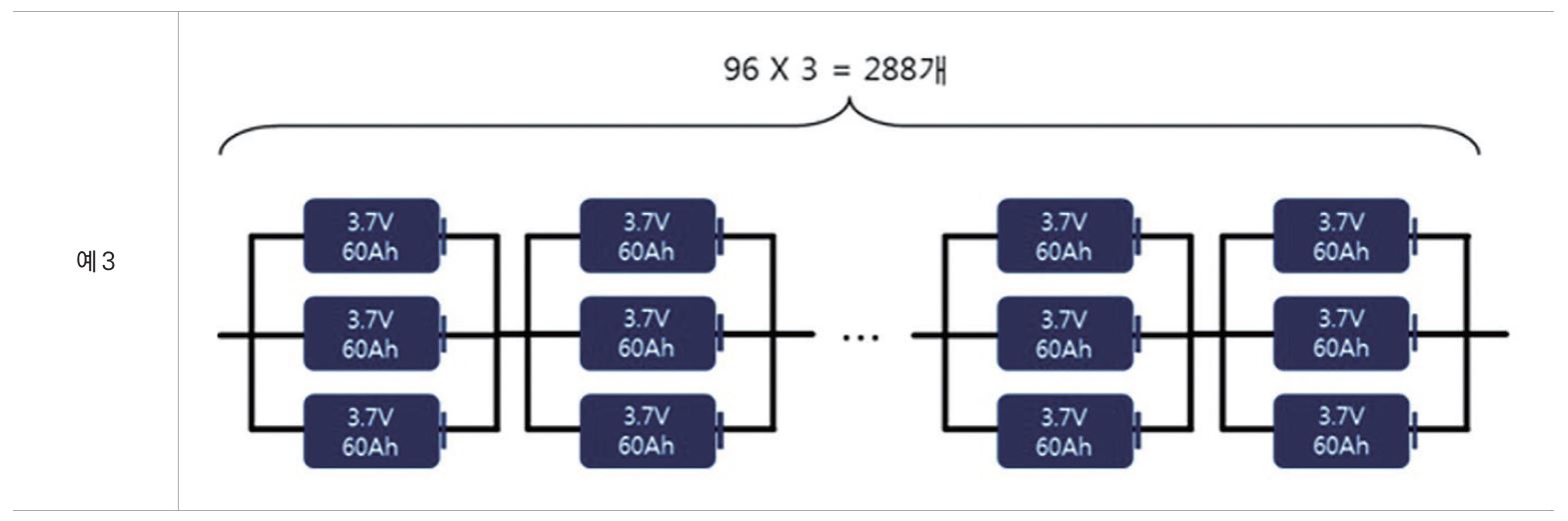

예 3은 GM의 Bolt 전기자동차의 고전압 전지(팩)의 예이다. 일단 400V에 가까운 고전압을 만들기 위해 모듈 96개를 직렬로 연결하여 공칭전압 약 355V를 만들 수 있다. 하지만, 직렬로만 연결해서는 고전압 전지 용량을 늘릴 수 없기에 각각 병렬로 3개씩 연결하여 용량을 늘려준다. 병렬로 많이 연결할수록 용량이 증가하여 더 오랜 시간 동안 전지를 사용할 수 있다.

전압: 3.7[V] × 96 = 약 355[V], 용량: 60[Ah] × 3 = 약 180[Ah],

에너지: 350[V] × 180[Ah] = 약 66[kWh], 모듈의 수: 96 × 3 = 288개

구성된 고전압 고용량의 모듈 혹은 팩의 설계는 충전과 방전의 용이성, 전지 셀 무게에 대한 비용량을 설계할 수 있다. 리튬이온 전지가 전기자동차에 사용되기 위해서는 사용 환경, 온도 관리 및 충·방전 제어 등을 위하여 전지 관리시스템(Battery Management System: BMS)이 추가로 필요하다.

2. 리튬이온 전지(팩)의 가격과 무게 분해

2.1. 리튬이온 전지(팩)의 소재별 가격 분해

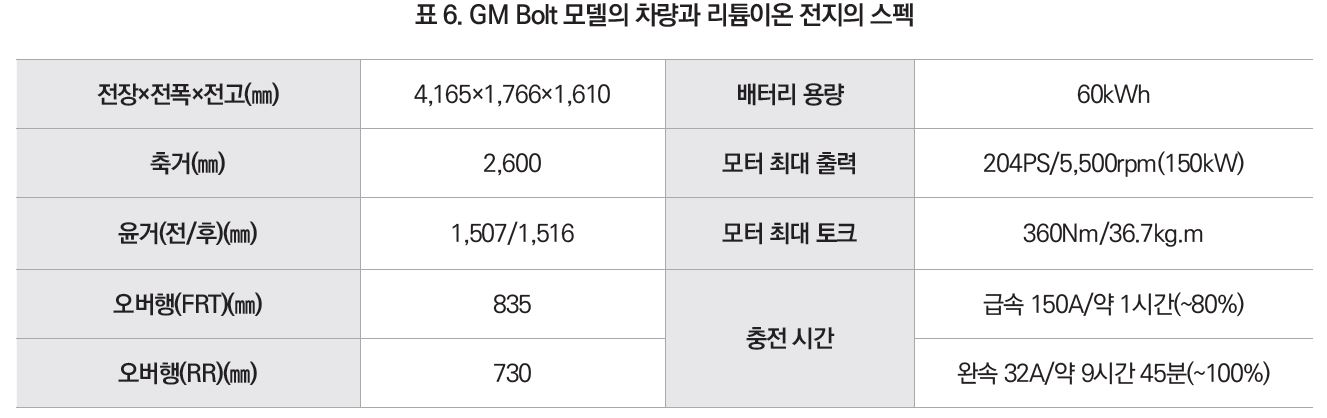

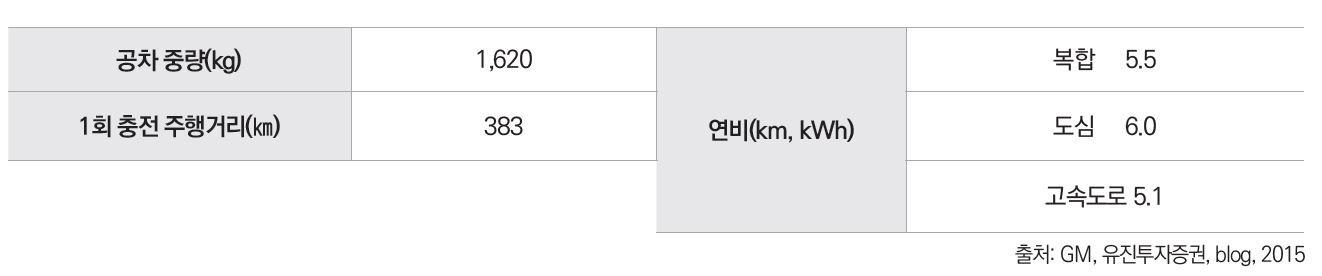

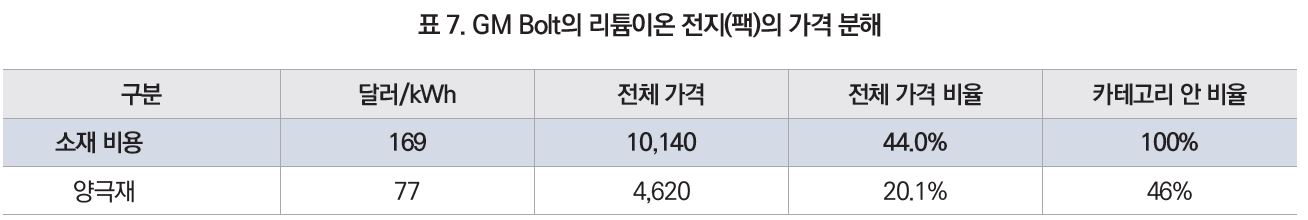

리튬이온 전지 가격은 리서치 자료에 따라 차이는 있지만, 아래 유진투자증권 자료를 참조하였다. GM에서 출시한 GM Bolt 모델 차량에 채용한 리튬이온 전지의 분석은 매우 상세하게 기술되어 있다. 볼트 자동차의 전지는 NCM을 양극재로 사용한 LG화학의 파우치형이다. 전지 용량은 그림 10, 표 6과 같이 60kWh이며, 1회 충전으로 383km 주행이 가능하다.

전지 가격 변화를 살펴보면 그림 11과 같이, 2013년부터 2020년까지 리튬이온 전지(셀)의 가격은 668$/kWh에서 137$/kWh로 급격하게 감소하여 약 1/3이 되었으나, 자동차용 전지로 사용하기에는 여전히 고가이다.

GM Bolt 전기 자동차의 리튬이온 전지(팩) 가격은 2015년에 약 2,300만 원으로 추정되었다. 국내 차량 가격 4,750만 원의 약 50%에 육박하였다. 표 7과 같이 리튬이온 전지(셀)의 가격이 257$/kWh이지만, 패킹 비용 127$/kWh를 추가하여 384$/kWh까지 상승한 것으로 추정된다.

큰 카테고리로 보면, 소재 비용 44%로 1,000만 원 정도, 패킹 비용은 24%로 550만 원, 인건비 1%, 상각비 15%로 350만 원, 운영비 15%로 360만 원이다. 소재 비용에서 양극재는 20%로 460만 원으로 가장 큰 비중을 차지하며, 분리막 9%, 음극재 7%, 전해질 4%, 기타 비용 4%이다.

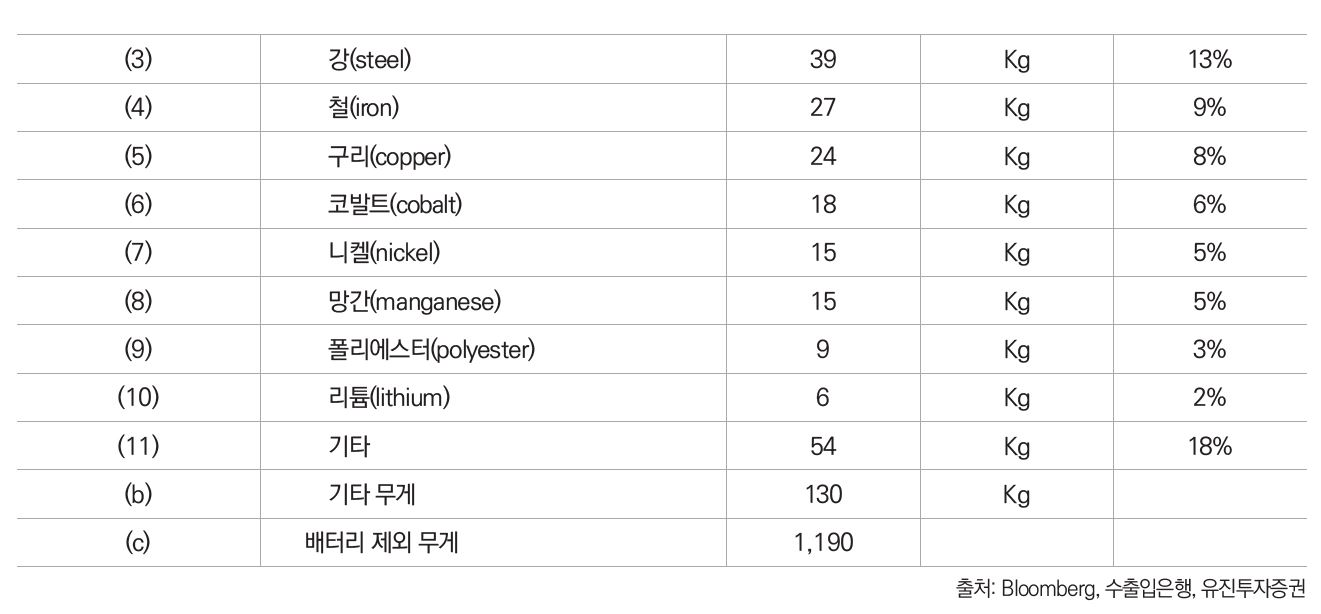

2.2. 리튬이온 전지(팩)의 소재별 무게 분해

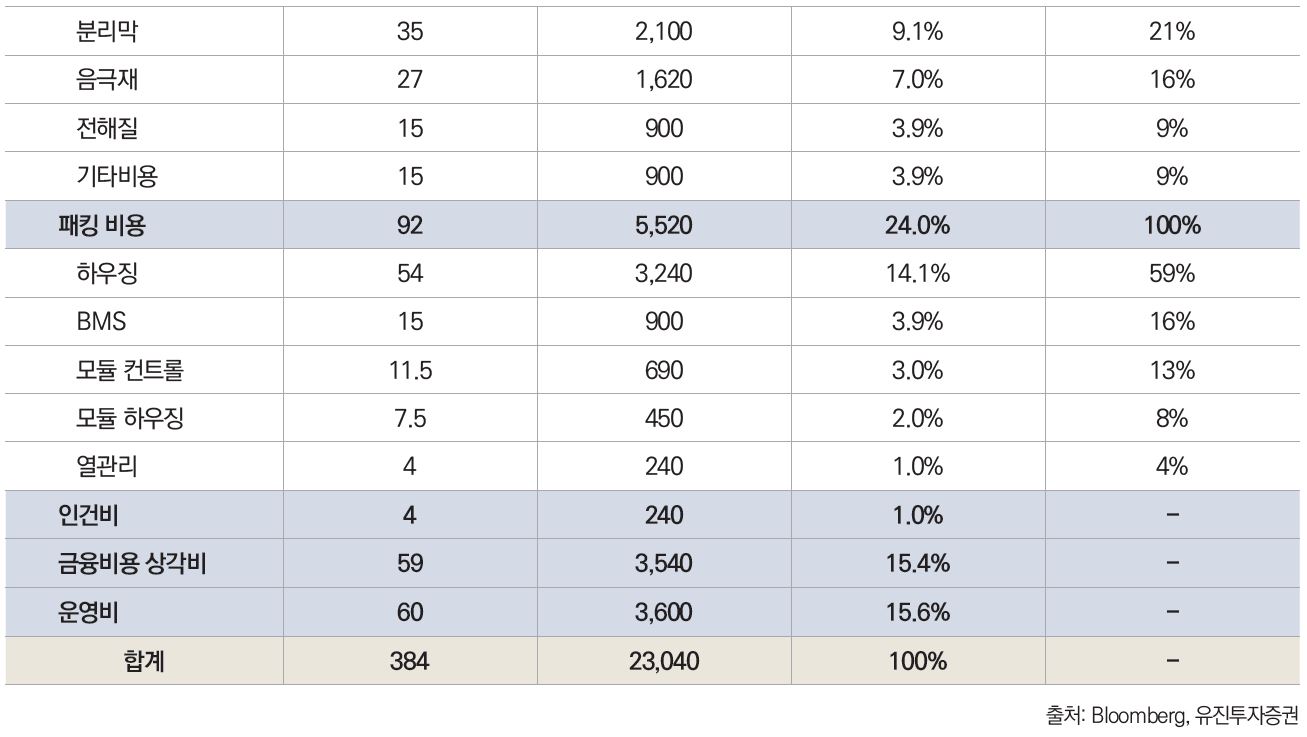

GM bolt로 추정되는 전지 무게를 분석해 보면(자료: 브룸버그와 유진투자증권), 표 8과 같이 자동차 전체 공차 중량은 1,620kg이고, 전지는 430kg으로 공차 중량의 약 25%이고, 전체 자동차 무게의 20% 이상을 차지하고 있다. 셀의 무게는 300kg이고, 기타 모듈과 패킹의 무게는 130kg이다.

전지 비용량은 셀 무게뿐만 아니라 모듈과 패킹 무게도 포함하여 약 140Wh/kg으로 추정된다. 전지의 경량화 및 안전성을 위해서는 셀 무게뿐만 아니라, 모듈과 패킹(프레임 포함) 등의 셀 외장재 무게를 여하히 줄일 수 있는가는 각 사의 셀 설계 및 팩 디자인 노하우일 것이다. 셀 중에서도 양극재를 구성하는 주요 소재 무게는 약 54kg이다(니켈 15kg, 코발트 18kg, 망간 15kg, 리튬 6kg). 음극재의 주요 소재 흑연은 45kg 정도 소요하는 것으로 추정된다.

리튬이온 전지의 비용량을 고려할 때는 전지 팩의 구성요소를 모두 포함하여 고려하여야 한다. 하지만 아래 셀 무게에서 전극에 해당하는 구리의 무게를 극단적으로 50% 줄이고, 줄인 무게(양) 만큼 양극재를 늘린다면 비용량은 약 5~7% 증가할 것으로 추정할 수 있다.

그러나 셀 전극 면적 감소는 전지의 비용량은 올려주지만, 전지의 열 방출과 충·방전 속도를 감소시켜 열폭주 발생과 같은 전지의 안전성을 낮출 수 있다. 따라서 전극설계는 매우 신중히 고려할 요소이다. 오히려 셀 전극 면적 감소보다는 전지(팩)의 안전을 보장하는 범위에서 비중이 낮고 강도가 높은 재질로 전지의 프레임이나 보호 캔의 중량을 감소시키는 편이 효과적일 수 있다.

리튬이온 전지는 전기 자동차(EV)를 비롯하여 모바일 분야의 IT 기기(휴대전화, 노트북, 태블릿)와 무선 이어폰, 전기 스쿠터나 자전거, 에너지 저장 장치(ESS), 무정전 전원 장치(UPS), 군수 항공, 무인 항공기(UAV), 해양산업, 의학 기기 등의 전원장치 등으로 사용처가 매우 다양하다. 사용처에 전원으로 사용되려면 높은 용량과 빠른 충전과 방전 기능을 갖춘 리튬이온 전지(LIB)가 필요하다.

본 리뷰에서는 리튬이온 전지의 시장과 전지의 소재 구성을 주제로 먼저 리튬이온 전지 시장 동향을 용량별 응용과 고정형, 이동형 형태의 응용으로 알아보았다. 또한 리튬이온 전지(팩) 분해하여 전지의 구성 소재 및 각 구성 소재의 무게를 통하여 소재 구성을 알아보았다. 이를 통하여 리튬이온 15 전지 시장의 성장 가능성과 구성 소재의 이해 관점에서 조사하였다.

소형 리튬이온 전지는 휴대전화, 노트북, 태블릿의 3대 IT 기기에 사용이 크게 확대될 전망이다. IT 시장에서는 무선 이어폰과 웨어러블 기기의 수요가 확대될 전망이다. 2021년 소형 리튬이온 전지의 수요는 전년 대비 25% 성장한 총 120억 셀(cell)을 기록할 것으로 전망된다. 이 외에 무선 이어폰, 전동공구, 전기 자전거, 전기 스쿠터 등의 전원용으로 활용된다.

고정형 리튬이온 전지로서 글로벌 리튬이온 전지 기반 ESS 시장은 2020년 20GWh에서 2025년 127GWh로 연평균 45%의 고성장이 지속할 것으로 전망하고 있다. ESS용 전지의 사용처는 발전 및 송배전 등 전력용, 사무실이나 학교 병원 등 상업용, 태양광 연계 가정용, 그리고 전력 품질관리용 UPS 등이 있다.

중대형, 이동형 리튬이온 전지의 가장 큰 전지 시장은 전기 자동차이다. 전 세계적인 연비 규제와 CO₂ 배출규제의 강화로 전기 자동차(xEV) 시장이 급성장하고 있다. 2030년에 연간 2000 만대, 전지의 총량은 1,000GWh를 넘을 것으로 예측하고 있다. 전기 자동차 (xEV)는 2038년에 세계 신차 판매 대수의 50% 비중을 차지하게 될 것이며, 이후 2050년의 비중은 약 90%에 이를 것으로 예측하고 있다.

한국의 리튬이온 전지 기술 및 산업 지위는 ‘K-전지’라 불릴 정도로 올라갔으며, 한국의 현재 반도체 산업 수준으로 리튬이온 전지 산업을 육성하고 있다. 한국(LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션), 일본(파나소닉), 미국(테슬라), 중국(CATL 등) 등 많은 리튬이온 전지 기업들이 투자 확대 중이다.

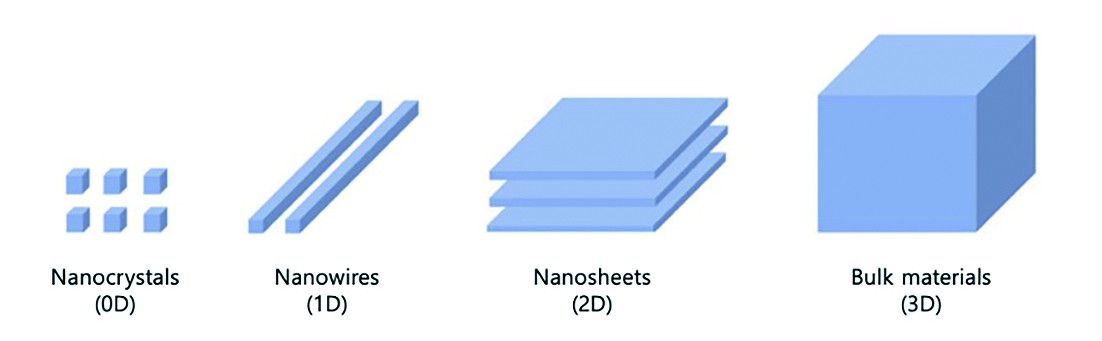

리튬이온 전지의 구성 물질은 크게 양극, 음극, 전해액, 분리막의 네 가지로 구성된다. 전지 부품 중 전체 전지 비용의 40~50%를 차지하는 양극 및 음극 재료의 성능은 용량 유지율, 고속 충·방전 능력, 안전성, 비용을 포함한 많은 특성에 영향을 주기 때문에 양극재 및 음극재 개발은 매우 중요하다. 그뿐만 아니라 전지의 충·방전의 회로 및 다리 역할을 해줄 전해액, 분리막, 그리고 박막 집전체도 매우 중요하다.

주 1) 리튬이온 이차전지가 정식 명칭이지만, 본 원고에서는 리튬이온 전지(Lithum ion Battery: LIB)로 표기하였다.

주 2) 본 심층 보고서의 내용은 리뷰자의 주관적 의견이고, 관련 회사의 공식 입장과 다를 수 있다.