기술과 솔루션

자가 복원 및 형상기억 수지로서 폴리우레탄의 특성 및 응용 - 2

작성자 : 편집부

2025-08-02 |

조회 : 1413

(3) flexible 전자소자

웨어러블 기기, 전자 skin, flexible 디스플레이, soft 로봇 등은 반복적인 변형이나 외부 충격에 노출되기 쉽다. 자가 복원 폴리우레탄은 이러한 flexible 전자소자의 기판, 봉지재, 전도성 복합체의 matrix로 사용되어 기계적 손상 발생 시에 전기·기계적 성능을 자율적으로 복구할 수 있게 한다. 특히 전도성을 부여하기 위해 탄소나노튜브(CNT), 그래핀, 금속 나노와이어 등을 자가 복원 폴리우레탄과 복합화하는 연구가 중요하다.

flexible 전자소자는 반복적인 굽힘, 접힘, 마찰 등에 의해 구조적 손상을 입기 쉬우며, 이는 소자의 수명을 단축하고 작동 신뢰성을 저하한다. 이러한 문제를 해결하기 위해 최근에 상온에서도 자가 복원이 가능한 폴리우레탄 소재가 활발히 연구되고 있다. 폴리우레탄은 유연성과 기계적 안정성이 뛰어나기 때문에 flexible 전자소자의 기판재료로 널리 활용되어 왔으며, 여기에 자가 복원이나 전도성 기능을 접목하는 융합기술이 새로운 응용 가능성을 제시하고 있다.

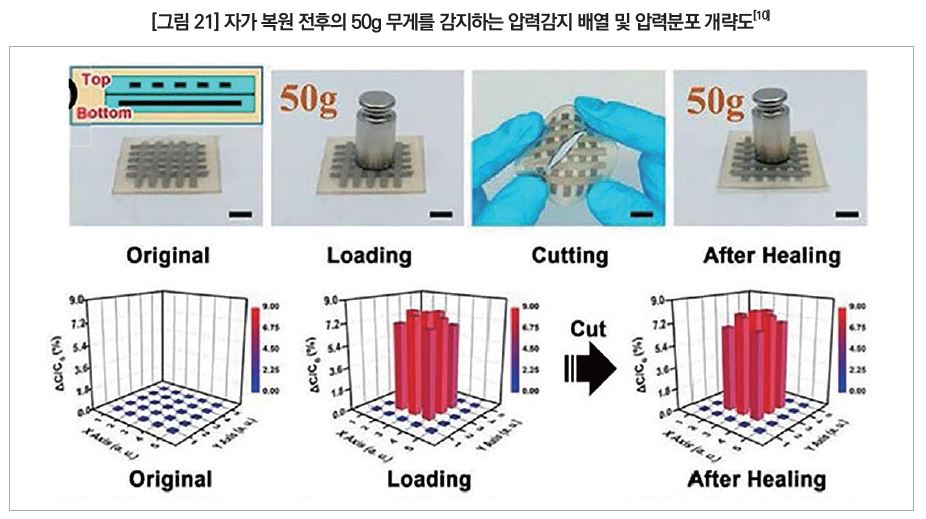

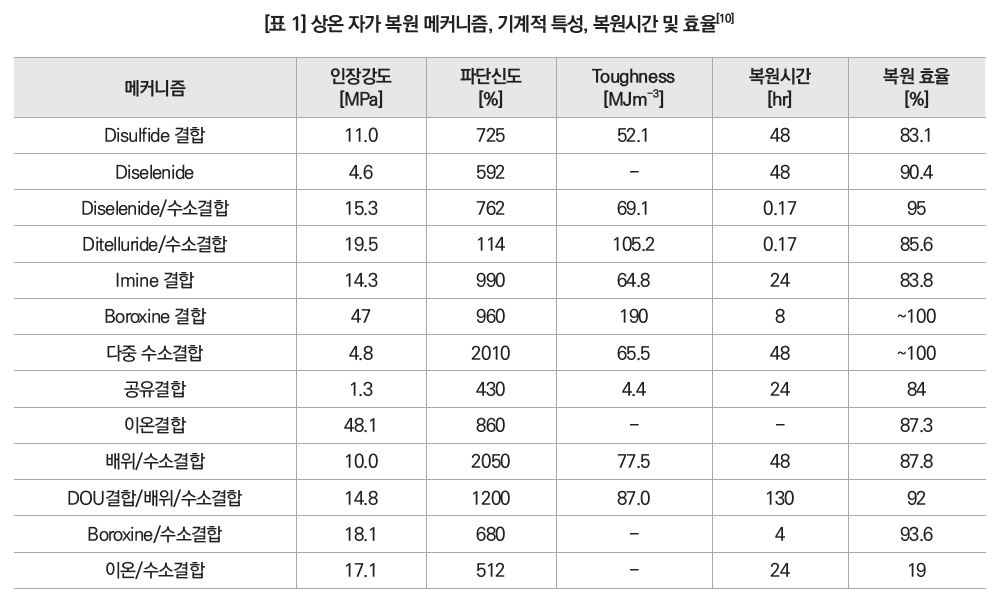

Ying 등은 hydroxyl-terminated polybutadiene(HTPB), Bis(4-hydroxyphenyl)-disulfi de(HPS), isophorone diisocyanate(IPDI)를 사용하여 소수성이며 상온 자가 복원이 가능한 폴리우레탄을 one-pot 축합반응으로 합성하였다. 여기에 Galinstan(갈륨 기반 액체금속 합금)을 도입하여 전자 스킨(e-skin)를 제조하였으며, 인장강도 11.8MPa, 파단신율 618%, 인성(toughness) 27.5MJ/m-3의 우수한 기계적 특성을 보였다. 특히 방향족 disulfide 결합의 동적특성에 의해 손상된 폴리우레탄은 25℃에서 6시간 만에 기계적 성능의 93%까지 회복되었다. 또한 1,000회 반복 인장(100% 변형률) 후에도 강도 저하가 거의 없어 뛰어난 피로 저항성을 확인할 수 있었다. 이 소재는 3일간 물속에 침지된 후에도 형태와 전기전도도가 유지되었으며, 손상 후 자가 복원된 전자 skin은 원래 샘플과 유사하게 압력분포를 감지하는 기능을 회복하였다.

한편, Si 등은 양전하성 PEI 수용액과 음전하성 WPU 에멀젼을 혼합하여 WPU-PEI 복합체를 제조하고, 여기에 은 플레이크(silver flake)를 도핑하여 flexible 안테나를 제작하였다. 이 안테나는 상온의 물속에서 수 초 이내에 자가 복원되고 전기전도도는 4000S/cm-1에 이르렀다. 이는 이온 상호작용, 수소결합, 고분자 사슬 얽힘의 3가지 비공유 상호 작용에 의해 절단 부분이 빠르게 재접합하여 전도성이 회복된 것으로 분석된다. 기계적 특성이 완전 회복하기에는 3시간 정도가 필요하지만, 반복적인 스트레칭 이후에도 전도성이 안정적으로 유지되었다. PU-PEI 안테나는 Wi-Fi 및 블루투스 기능에도 활용 가능성을 보였다.

상온 자가 복원 폴리우레탄은 전기적·기계적 손상 회복을 위한 탁월한 플랫폼이 될 수 있으며, 전도성 구현 방식에는 두 가지의 주요한 접근법이 있다. 하나는 전도성 물질을 폴리우레탄 표면에 부착하는 방식이며, 이는 반복사용 시 물질이 쉽게 탈락하여 내구성 저하로 이어진다. 다른 하나는 전도성 물질을 폴리우레탄 matrix에 혼합하는 방식인데 이 경우 기판과의 상용성 부족으로 인해 층간 박리 현상이 발생하고, 이에 따라 기계적 강도, 전기전도성, 자가 복원 성능이 모두 저하될 수 있다.

따라서 향후에는 전도성 물질과 기판 간의 상호작용을 증강하거나, 전도성 필러 자체를 표면 개질하여 기판과의 상용성을 높이는 기술개발이 필요하다. 이러한 방향성은 flexible 전자소자의 수명과 신뢰성 향상에 결정적인 기여를 할 수 있을 것으로 기대된다.

(4) 생체재료

생체적합성을 가지는 자가 복원 폴리우레탄은 임플란트, 조직 공학용 지지체, 약물전달시스템, 의료용 접착제 등 다양한 생체의학 분야에 응용될 수 있다. 특히 체온 환경에서 자가 복원이 가능한 소재는 체내에서 발생하는 미세 손상을 복구하여 임플란트의 수명을 연장하거나 조직 재생을 도울 수 있다. 생체적합성, 생분해성, 생체환경(체액, 효소 등)에서의 안정성 및 복원 성능 유지가 중요한 사항이다.

폴리우레탄은 우수한 내마모성, 화학적 안정성, 저렴한 제조 비용, 그리고 양호한 생체적합성에 의해 생체재료 분야에서 광범위하게 사용되고 있다. 하지만 체내에 적용되는 생체재료는 사용 중 반복적인 마찰, 자극, 화학 환경 변화 등으로 인해 손상되기 쉬우며, 이는 환자의 생명과 건강에 직접적인 위협이 될 수 있다. 따라서 자가 복원 기능이 부여된 생체용 폴리우레탄의 개발은 생체재료의 수명을 연장하고 의료적 안전성을 확보하는 데 매우 중요하다.

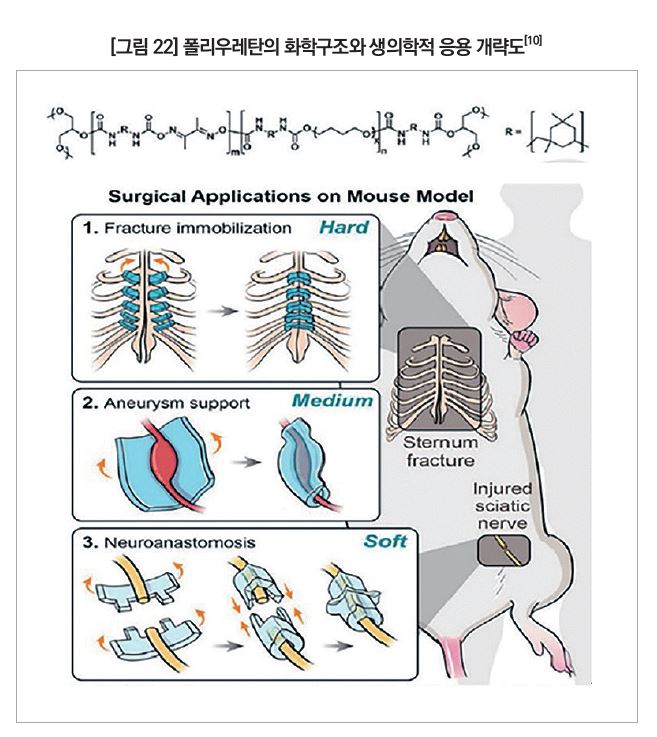

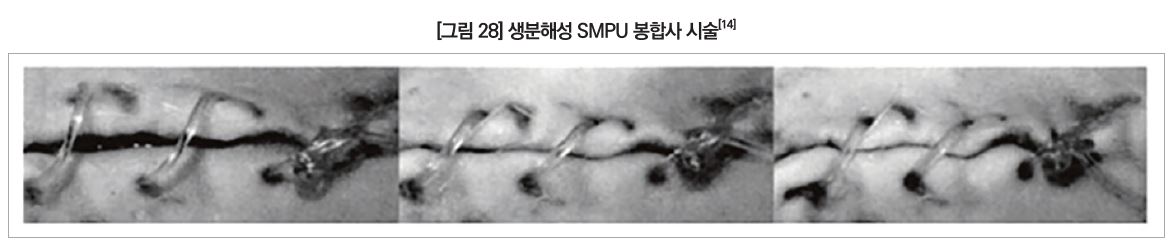

최근 You 등은 옥심(Oxime) 결합을 이용해 자발적 자가 복원이 가능한 폴리우레탄 엘라스토머를 설계하였다. 이들은 DMG(Dimethylglyoxime), PTMG(Poly(tetramethylene ether) glycol), IPDI(Isophorone diisocyanate), 글리세롤(Glycerol)을 조합하여 기계적 특성, 생체적합성, 생분해성 및 생리 조건에서의 자가 복원 성능을 조절할 수 있는 시스템을 구현하였다. 해당 폴리우레탄은 생체 내 손상 부위에서 in situ 자가조립 및 복원이 가능하며, 기존 수술에서 사용되는 봉합사나 철사 등을 대체할 수 있다. 실제로 이 소재는 복부 대동맥류, 신경 접합, 흉골 고정 등의 외과적 시술에서 2차 손상을 방지하고 수술의 효율성과 효과를 높이는 데 기여할 수 있다.

또한, Eom 등은 방향족 disulfide 결합 기반의 탄산염 폴리우레탄을 합성하여 자기복원 특성과 생체적합성을 동시에 확보하였다. 최적화된 시료는 인장강도 42.9 MPa, 파단신율 480%, 인성 75.1 MJ/m-3의 우수한 기계적 성능을 보였으며, 35℃에서 48시간 복원 후 각각 77.2%, 82.7%, 64.6%까지 회복되었다. 세포배양 조건에서 세포독성이 거의 없었고, 흰쥐 피하에 12주간 이식한 실험에서도 염증반응이 관찰되지 않아 생체적합성이 매우 우수함을 확인하였다.

생체환경의 특성상 복원온도는 체온 수준인 약 35~37℃에서 이루어져야 하며, 산성 환경(위장), 고하중 관절 부위 등 복합적이고 까다로운 생리 조건에서도 효과적인 자기복원이 가능한 시스템의 개발이 요구된다. 현재 대부분의 자기복원 폴리우레탄은 비교적 자연환경에서 실현되고 있으므로, 이러한 고난도 환경에서의 성능 확보가 향후 연구의 핵심 과제로 제시된다.

또한 조직별 생체재료의 요구성능이 상이하기 때문에, 적용 부위에 따른 폴리우레탄 복원 메커니즘의 미세조정 및 맞춤 설계도 필요하다. 자가 복원 과정에서 폴리우레탄 분자는 분해와 재결합을 반복하게 되며, 결국 체내에서 생분해된다. 이때 분해 산물의 생체 독성 여부는 생체안전성 확보를 위한 핵심 검토 요소로서, 향후 세포 및 분자 독성에 대한 정밀 연구가 병행되어야 한다.

이와 같이 자가 복원 폴리우레탄은 기존의 외과적 수복방식에 대한 획기적인 대안이 될 수 있으며, 생체적합성·기계적 안정성·자가 복원성을 모두 아우르는 다기능성 소재로서 가능성을 보여주고 있다. 이를 실현하기 위해서는 생리학적 조건에 적응할 수 있는 복원시스템과 생체안전성이 확보된 분해 메커니즘에 대한 심화연구가 필수적이다.

2. 형상기억 폴리우레탄 수지(SMPU)

2.1 서론

형상기억 고분자(Shape Memory Polymer, SMP)는 열, 습도, pH, 빛, 자기 에너지, 전기장 등 다양한 외부자극에 반응하여 일시적으로 변형된 형태를 고정하고, 필요 시 본래의 형상으로 복원할 수 있는 특성을 가지는 재료이다. 이러한 자가 복원 및 회복 능력은 고분자 사슬 내의 두 가지 상태인 frozen hard phase와 가역적으로 전환할 수 있는 reversible switching soft phase의 존재에 기인한다. 특히, 폴리우레탄은 비정질 또는 결정성 상 모두에서 가역적 전이가 가능하여 형상기억 효과를 구현하는 데 매우 유리하다.

폴리우레탄은 고분자 사슬 내 미세 상의 불균일성에 따른 고유의 구조적 특성을 가지며, 이에 따라 다양한 온도 범위에서 형상이 회복될 수 있는 능력과 최대 400% 이상의 높은 회복 변형률을 보인다. 또한, 사슬 내의 soft 섹션과 hard 섹션을 동시에 포함하고 있어 유연성 및 수축 온도를 정밀하게 조절할 수 있는 장점을 나타낸다. 이와 같은 전이온도(유리 전이온도 또는 용융온도)는 중합반응에 사용되는 구성 요소의 선택 및 조성 비율에 따라 쉽게 제어할 수 있어, 제조공정의 유연성과 소재의 맞춤형 특성 조절에 커다란 이점을 부여한다.

더욱이, 폴리우레탄은 다양한 구조적 형태로 제공될 수 있다. 예를 들어, 열가소성 수지, 엘라스토머, Foam, 섬유 등으로 제작되어 응용 분야와 설계 목적에 따라 선택적으로 활용될 수 있다. 이와 같은 다변성은 폴리우레탄이 여러 종류의 형상기억 고분자 중에서도 특히 높은 응용 가능성을 가지게 하는 이유 중의 하나이며, 이를 통해 차세대 스마트 재료, 바이오메디컬 기기, flexible 전자소자 등 응용 분야에서 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

2.2 시장 예측 및 동향

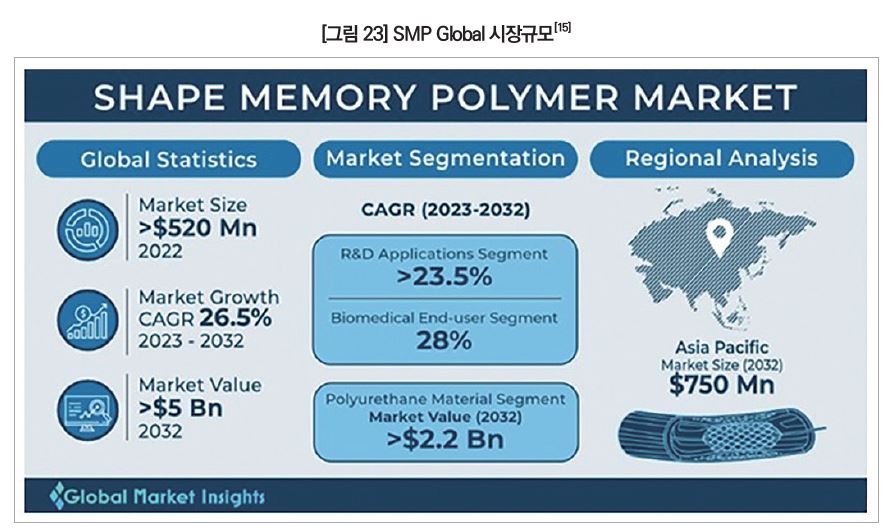

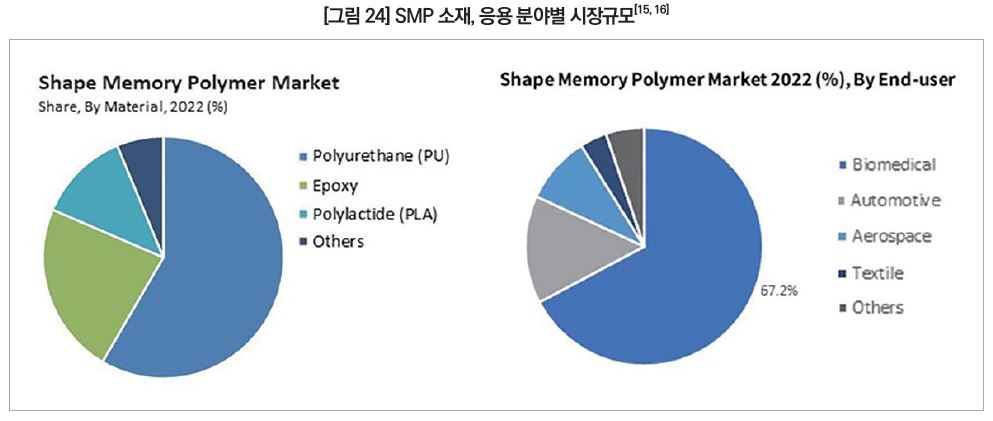

형상기억 고분자(SMP) 시장은 2022년 기준 약 5억 2천만 달러(USD) 규모로 평가되었으며, 2023년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 26.5%의 높은 성장이 예측된다. 이러한 전망은 바이오의학 분야에서의 수요 증가에 크게 기인하며, SMP의 고유한 물성인 생분해성, 고탄성 회복성, 저밀도, 우수한 생체적합성 등이 다양한 의료기기 및 조직 공학 응용으로 확산하고 있다.

SMP의 제조는 기술 집중형 공정으로 고도의 공정 제어 및 소재 설계 역량이 필요하다. 이에 따라 대규모 기업 중심으로 R&D 및 전문인력 양성이 진행 중이며, 소규모 제조업체나 개발도상국 시장 진입 장벽은 여전히 높다.

소재별로는 폴리우레탄(SMPU)이 가장 널리 사용되고 있으며, 2032년까지 22억 달러 이상으로 확대될 것으로 전망된다. 뛰어난 기계적 강도, 인장성, 유연성, 내화학성, 전기 절연성 등을 가지고 있어 의료기기, 센서 시스템, 우주용 구조물 등 다양한 분야에서 활용된다.

2.3 SMPU 특성 평가

형상기억 폴리우레탄(Shape Memory Polyurethane, SMPU)은 외부자극에 반응하여 일정한 동작을 구현하는 스마트 고분자로, 그 성능은 일련의 정량적 특성 지표를 통해 체계적으로 평가된다. 주요 특성 지표에는 전이온도, 형상 고정률, 형상 복원율, 최대 회복 변형률, 최대 회복 응력 등이 있으며, 이들은 SMPU의 실질적인 응용 가능성과 신뢰성을 결정하는 핵심 파라미터이다.

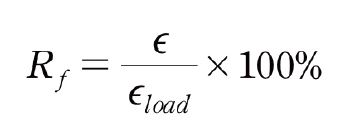

형상 고정률(Rf)은 SMPU가 임시 형상을 얼마나 잘 유지할 수 있는지 나타내는 지표로, 총변형에 대한 고정된 변형의 비율(%)로 정의된다. 이는 변형된 상태에서 냉각 혹은 결정화 등의 과정을 거쳐 형상이 고정되는 정도를 수치화한 것으로, 일반적으로 strain fixity 혹은 shape retention으로도 불린다.

형상 복원율(Rr)은 SMPU가 임시 형상에서 원래 형상으로 회복할 수 있는 능력을 의미하며, 회복된 변형량을 전체 변형량에 대한 비율(%)로 나타낸다. 이 두 가지 지표는 형상기억 특성의 정밀 평가를 위한 기본 요소이다.

복원 속도(Vr)는 온도와 같은 외부자극에 의해 본래 형태로 회복하는 속도를 의미하며, 복원 과정의 시간-변형 곡선에서 도출할 수 있다. 이 지표는 의료용 임플란트, 스마트 웨어러블 소재 등에서 반응속도 제어가 필요한 응용에 매우 중요하다.

전이온도(Ttrans)는 SMPU의 형태 변화가 활성화되는 임계온도를 의미하며, 비정질 SMPU에서는 유리 전이온도(Tg), 결정성 SMPU에서는 용융점(Tm)이 해당한다. 전이온도는 일반적으로 시차주사열량측정기(DSC) 또는 동적기계분석기(DMA)를 통해 측정되며, 이 온도에서 재료는 유연해지고 사슬 이동이 가능해져 형상 변화가 일어난다.

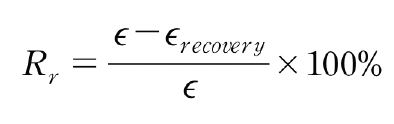

형상기억 사이클(Shape Memory Cycle, SMC)은 Rf, Rr 등 특성 지표의 실험적 측정을 위한 절차로 활용된다. 대표적으로는 변형→고정→자극과 같은 복원 순서로 수행되며, 샘플의 치수 변화를 수동 혹은 자동으로 기록한 후 수식을 통해 Rf, Rr을 계산한다. 고정된 실험 조건에서 기후 챔버(climate chamber)가 부착된 기계적 시험 장비는 Єmax측정에 최적이며, 이 장비는 시편을 Ttrans에서 파단될 때까지 인장함으로써 최대 회복 변형률을 정밀하게 산출할 수 있다.

2.4 작용 메커니즘

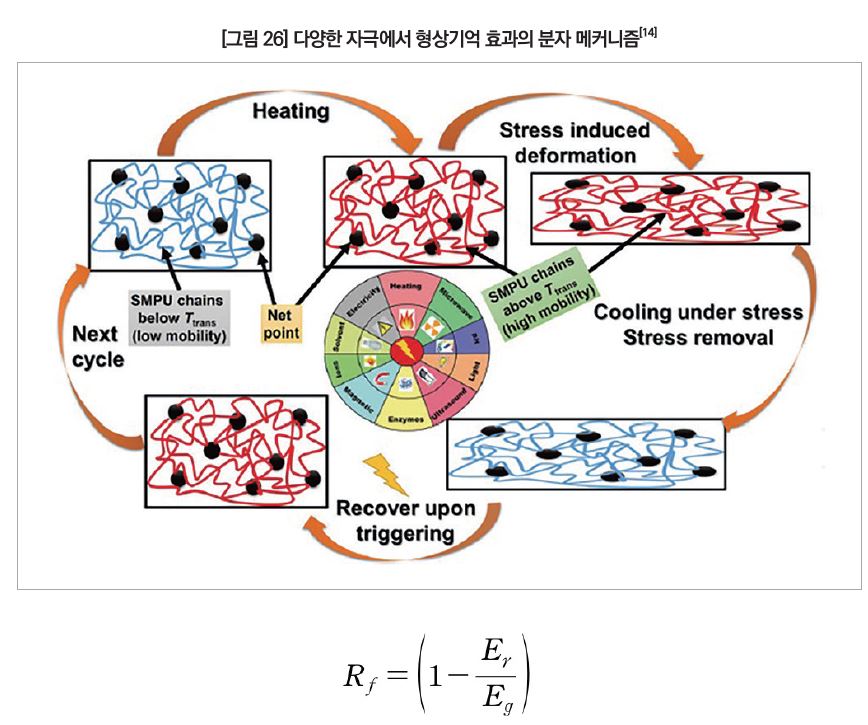

형상기억 고분자(SMP)는 온도나 빛과 같은 외부자극에 따라 임시 형상을 원래 형상으로 되돌릴 수 있는 기능성 고분자이며, 그 동작 원리는 고분자 사슬의 온도 의존적 운동성과 물리적 상변화에 기반을 둔다. 이러한 동작 메커니즘은 특히 SMPU 시스템에서 정밀하게 조절할 수 있으며, 다양한 스마트 응용에 활용된다.

고분자는 유리 전이온도(Tg) 이하에서 사슬의 세그먼트 운동이 정지되어 유리 상태(glassy state)를 유지하지만, Tg이상에서는 고무상태(rubbery state)로 전이되어 사슬의 움직임이 급격히 활성화된다. 이 상태에서 일시적으로 외력을 가하면 사슬 간 얽힘에 의해 큰 이동이 억제되어 엔트로피 기반의 탄성 에너지가 저장된다. 반면, 장시간 외력이 지속되면 사슬이 이완되고, 사슬 미끄러짐(slippage) 및 벌크 흐름이 발생할 수 있다. 이때, 고분자 net work 사슬은 분자적 스위치로 작동하여 가역적 변형이 가능해진다.

형상기억은 임시 형상이 고정되고 다시 원래 형태로 회복되는 두 단계로 이루어진다. Tg 혹은 결정화 전이온도(Ttrans) 이상의 온도에서는 고분자 사슬이 유연해지지만, 그 이하에서는 움직임이 제한되어 사슬들이 즉각적으로 코일 상태로 복귀하지 못하게 된다. 이는 비정질 영역의 동결 또는 결정영역의 결정화에 의해 형상이 고정되는 것이다. 이 과정에서 사슬의 인장 변형은 엔트로피의 감소를 초래하며, 냉각을 통해 내부에너지를 줄여 임시 형상을 유지한다. 이후 다시 가열하면, 사슬이 연화되거나 결정이 용해되어 더 안정한 코일 상태로 이완되며, 저장된 탄성 에너지가 방출되어 형상이 복원된다.이러한 SMPU의 거시적 거동은 분자 수준에서의 유리상 탄성률(Eg)과 고무상 탄성률(Er)의 비율로 정량화될 수 있다. Eg/Er비율이 높을수록 고온에서 쉽게 변형되고, 저온에서는 강한 형상 고정력이 나타난다. 실제로, 고온에서 SMPU는 고무상으로 인해 사슬의 배향이 쉬워지며 변형이 용이해진다. 반면 저온에서는 유리상으로 인해 강한 저항을 보이지만, 사슬 이완이 느리기 때문에 배향이 더 안정적으로 유지된다. 또한 고속 변형 시 회복률이 증가하고 최대 변형률이 낮을수록 형상 복원 능력이 향상된다는 실험적 결과도 보고되고 있다.

SMPU의 전이온도(Ts)는 구성 요소의 구조 및 조성을 조절함으로써 -30°C에서 +100°C 범위에서 정밀하게 조절할 수 있다. 더욱이 강화 나노소재의 종류와 함량을 적절히 선택함으로써 SMP의 형상기억 성능을 조절할 수 있다.

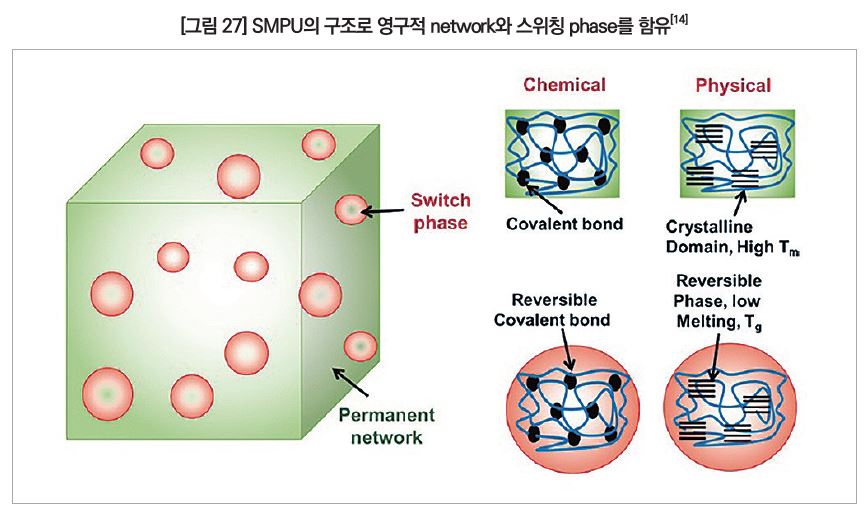

2.5 설계 프로토콜

SMPU의 기능 구현은 원래 형상을 유지하고 복원하는 hard segment(또는 fixed segment)와 외부자극에 반응하여 임시 형상을 고정하고 다시 원래 상태로 회복하게 하는 switching segment(soft segment 또는 reversible phase)의 두 가지 상이한 세그먼트의 정교한 조합을 기반으로 이루어진다. 이러한 구조가 열, pH, 빛, 전기장 등 다양한 자극에 따라 가역적으로 작용할 수 있는 형상기억 시스템의 핵심 메커니즘을 구성한다.

hard 세그먼트는 일반적으로 화학적 가교, 결정상, 상호침투 네트워크(IPN) 등을 통해 형성된다. 반면, soft 세그먼트는 유리전이(Tg), 융점(Tm), 가역 공유·비공유 결합(Diels-Alder 반응, 수소결합, 광이량화 반응)을 통해 임시 형상 고정을 수행한다.

이러한 스위칭 온도(Tsw)는 SMP의 작동온도를 정의하며, 특히 Tsw가 인체 온도 근처일 경우 생체 의료 응용에 매우 유리하며, 일반적으로 Tm기반 스위칭이 Tg보다 더 선명하고 안정적인 동작을 제공한다.

형상기억 성능은 형상 고정률, 형상 복원율, 복원 응력, 최대 변형률, 복원 속도 등의 정량적 지표로 평가된다. 특히 복원 응력과 복원율은 고분자의 내부 상호작용에 크게 의존하며 hard 세그먼트는 복원력의 중심점 역할을, soft 세그먼트는 외부 변형 흡수 및 스트레스 분산 기능을 수행한다. 따라서 세그먼트 간의 조성비, 물리적 결합 강도, 결정도, 분자배열 상태 등의 구조적 매개 변수는 SMPU 설계에 반드시 정밀하게 조절되어야 한다.

SMPU 설계에서 또 다른 중요 요소는 탄성률의 온도 의존성이다. 이상적인 SMPU는 스위칭 온도(Tsw)를 중심으로 고분자 사슬의 미세 브라운 운동이 활성화되면서, Tg 이하에서 높은 고정성, Tg 이상에서는 높은 복원성을 보이는 탄성률의 급격한 변화를 보여야 한다.

이러한 물성 조절을 위한 분자설계 전략으로 고결정성 soft 세그먼트(polycaprolactone diol) 도입, 메조제닉(mesogenic) 유닛(hydroxyl-substituted biphenyl 등) 삽입, 이온성 작용기(dimethylol propionic acid 등)의 도입이 연구되고 있다. 특히 Kim 등은 고탄성률 비(Eg/Er)가 높은 SMPU일수록 형상기억 성능이 우수하다고 보고하였으며, 이를 실현하기 위한 고분자 조성의 조절이 필수적이다.

2.6 응용 분야

SMPU는 외부자극에 따라 구조적 형태를 가역적으로 변화시키는 능력을 바탕으로, 일상적인 소비재부터 고기능 의료기기까지 폭넓은 응용 가능성을 지닌 스마트 소재이다. 이 재료는 기존 열가소성 고분자와는 달리, 열, 전기장, 습도, 빛, pH 등의 자극 반응성을 기반으로 기능을 발현하며, 스스로 작동하거나 외부 환경에 반응하는 능동적 시스템으로 점차 진화하고 있다.

이러한 특성 덕분에, 의수 근육 같은 인공 장기, 스마트 카테터, 약물전달시스템, 생체 센서, 자가 복원 자동차 부품, 스마트 섬유, 자가 복원 코팅, 지능형 봉합사 등 다양한 차세대 기술 분야에서 응용이 빠르게 확산하고 있다.

2.6.1 산업 분야 응용

산업 분야에서는 SMPU의 열수축성과 가공 용이성을 활용한 응용이 두드러진다. 대표적으로는 열수축 튜브(heat-shrinkable tubing), 형상기억 필름, 그리고 다양한 자동 작동장치의 핵심 소재로 사용되고 있다. SMPU는 열변형이 용이하고, 낮은 온도에서도 복잡한 구조 구현이 가능하다는 장점이 있다.

이와 같은 기능은 단순한 물리적 변화에 그치지 않고, 스마트 시스템과 융합될 경우 센서-구동 통합 구조를 구성할 수 있어, 향후 소프트 로보틱스, 에너지 절약형 자동장치, 건축·인테리어의 능동형 구조물 등에 적용 가능성이 매우 높다.

2.6.2 바이오의학 응용

SMPU는 형상 복원 기능, 유연한 가공성, 생분해성, 생체적합성 등을 동시에 갖출 수 있어, 조직 재건, 수술 보조, 삽입형 기기 등 다양한 바이오의학 기술에 적용되고 있다.

하지만 인체 내부에서의 사용을 위해서는 극복해야 할 요소도 많다. 특히 열 반응성 SMPU의 체내 적용 시 과도한 국소 발열이 문제가 될 수 있으며, 이를 해결하기 위해 비접촉형 자극원(적외선, 레이저 등)이나 자기 나노입자 삽입을 통한 원격 자극 방식이 제안되었다. 자기장에 의해 유도된 선택적 발열은, 특정 부위에서만 SMPU가 작동하도록 하여 정밀한 체내 제어를 가능하게 한다.

SMPU의 생체적합성과 무독성은 바이오의학 응용의 핵심 조건이다. 대표적으로 Poly(ε-ca prolactone)(PCL), Polyethylene glycol(PEG), Polylactide(PLA) 기반의 SMPU는 다양한 세포 및 조직에서 우수한 생체적합성을 보였다. 구체적 응용 사례로는 혈전 제거 장치, 혈관 스텐트, 심장 판막 복원 장치, 정형외과용 고정 소재, 광역학 치료 장치, 치과용 교정 와이어, 자가봉합 섬유 등이 있다. 치과 분야에서도 SMPU는 금속 와이어보다 미관상 좋기 때문에 생체 친화적인 교정 와이어로 활용되며, 열 자극에 의해 치아를 점진적으로 이동시키는 기능을 수행한다.

조직(tissue) 공학은 SMPU의 핵심 응용 분야 중 하나이다. SMPU 기반 생분해성 스캐폴드(scaffold)는 최소 침습 방식(카테터 삽입 등)을 통해 체내에 적용될 수 있으며, 세포 부착, 성장, 조직 재생을 유도한다. 더욱이 SMPU/CMT 복합체는 MG63 세포의 분화유도 능력을 보여주었고, 이는 골 재생용 바이오 소재로서의 가능성을 크게 확대했다. 중간엽 줄기세포는 뼈, 지방, 연골, 근육 등 다양한 조직의 전구세포로 기능하기 때문에, SMPU 기반 시스템은 조직 재건 및 맞춤형 재생의료의 핵심 기술로 주목받고 있다.

2.6.3 섬유 분야 응용

SMPU는 자극 반응성과 유연한 가공성을 바탕으로 섬유 및 의류 산업에서 스마트 텍스타일로의 활용 가능성이 매우 높은 소재이다. SMPU 필름과 폼은 적층형 스마트 섬유의 핵심 구성 요소로 활용되며 방수성, 수증기 투과율(WVP), 주름 복원력, 형태 고정성 등의 기능적 특성을 구현할 수 있다. SMPU의 섬유 응용은 단순한 기능성 코팅을 넘어 에너지, 의료, 웨어러블 디바이스로 확장되고 있다.

의료 분야에서도 SMPU는 만성 정맥 질환 치료용 의료 압박 스타킹에 적용되었다. 이 소재는 착용 부위의 압력을 조절하거나, 단순히 가열만으로 추가 압력(최대 50%)을 생성할 수 있어 기존 스타킹의 단점을 보완한 지능형 압박 치료 도구로 활용할 수 있다.

2.6.4 최신 응용 분야 개발 동향

2.6.4.1 생체적합성 및 생분해성 SMPU 기반 의료기기 개발

생체적응성과 생분해성은 의료 분야에서의 응용 확장을 위한 핵심 요건이다. 자가 조임형 봉합사, 조직공학용 스캐폴드, 약물전달시스템, 최소침습용 이식체, DNA/단백질-고분자 접합체 기반 자가 수축형 스텐트 등 다양한 바이오 소재가 개발되고 있다. 이들은 인체 내부에서 능동적으로 작동하고 최종적으로 분해되어 제거되는 스마트 이식형 시스템으로 주목받는다. 하지만 효소적 가수 분해적 분해 속도, 생체 독성, 기계적 안정성 등은 여전히 해결이 필요한 기술적 과제이며, 고분자의 구조설계 및 물성제어를 통해 정밀하게 조율되어야 한다.

2.6.4.2 3D 프린팅 응용 확장

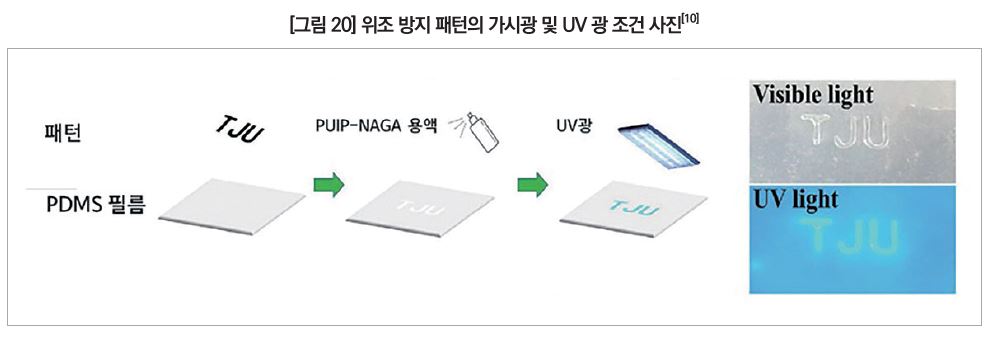

외부자극에 따른 형태 변화 특성을 활용하여 3D 및 4D 프린팅 기술의 핵심 소재로 부상하고 있다. 특히 시간에 따른 구조의 자율 진화 개념을 적용한 4D 프린팅 기술은 자가 작동형 구조물, 소프트 로보틱스, 위조 방지 시스템, 생체 모사 재료 등에서 혁신적 응용을 가능케 한다. 그러나 현재까지는 적합한 SMPU 소재의 한정성, 미세구조 결함, 실시간 반응제어의 어려움 등 기술적 한계가 존재하며, 소재와 공정 간 상호작용에 대한 체계적 연구가 필요하다.

2.6.4.3. 자가 정화·복원·적응 기능 통합

최근 SMPU 소재는 단일 기능을 넘어 복합 스마트 기능을 융합한 지능형 시스템으로 진화하고 있다. 자가 정화 기능이 부여된 방오 창호, 광 반응형 스마트 윈도우, flexible 태양전지 모듈, 생체 모사 로봇, 자가 복원 항공기 부품 등은 SMPU의 내구성과 기계적 성능이 개선될수록 그 실용성이 극대화될 수 있다. 이를 위해 고기능 나노소재와의 융합을 통해 복합 성능 향상이 기대된다.

2.6.4.4 에너지 수확형, 화학 반응형 SMPU의 부상

SMPU는 단순한 형태 반응을 넘어서 외부에너지를 감지 및 수확하는 스마트 센서 및 소자로의 발전 가능성을 지닌다. 예를 들어, 태양광 반응형, 화학반응 기반 자가 작동, 각종 고감도 센서 소재 등은 미래 에너지-소재 융합기술로 주목받고 있다.

3. 맺음말

자가 복원 및 형상기억 폴리우레탄은 자극 반응성을 기반으로 한 고분자 시스템으로서, 그 독특한 구조에 의해 뛰어난 물리적 성능과 제어 가능성을 확보하며, 이를 기반으로 섬유, 의료, 전자, 에너지 등 다양한 산업 분야에서의 응용이 실현되고 있다. 그리고 최근에는 단순한 소재를 넘어 형상 제어, 자가 복원, 에너지 응답, 생체적응성 등을 융합한 차세대 지능형 기능성 재료로 급부상하고 있다.

이와 같이 SHPU 및 SMPU는 고분자 과학만이 아니라 기계공학, 생명공학, 전자재료공학 등 학제 간 융합기술을 매개로 하는 핵심 소재로 자리매김하고 있으며, 지속 가능하고 고성능 지능형 시스템 구현을 위한 전략적 플랫폼으로서 21세기 첨단 응용 소재 개발의 중심축이 될 것이다.